La monnaie dans tous ses états

Par: Raewyn Passmore, conservatrice adjointe

Quand vous entendez le mot « monnaie », quelle image vous vient en tête? Des pièces métalliques? Des billets de banque? Il y a trois cents ans, les gens avaient du mal à considérer ces derniers comme légitimes, et il leur a fallu un bon moment pour se faire à l’idée… Pourtant, les billets de banque sont, au propre comme au figuré, monnaie courante de nos jours. Les titres de transport, les cartes prépayées et les bons peuvent eux aussi faire office de moyens de paiement. De fait, ils ont une valeur et sont échangés contre des biens ou services. Les récents ajouts à la Collection nationale de monnaies que nous décrivons ici vous feront découvrir différentes formes de monnaies utilisées et acceptées d’hier à aujourd’hui.

Les premiers billets français

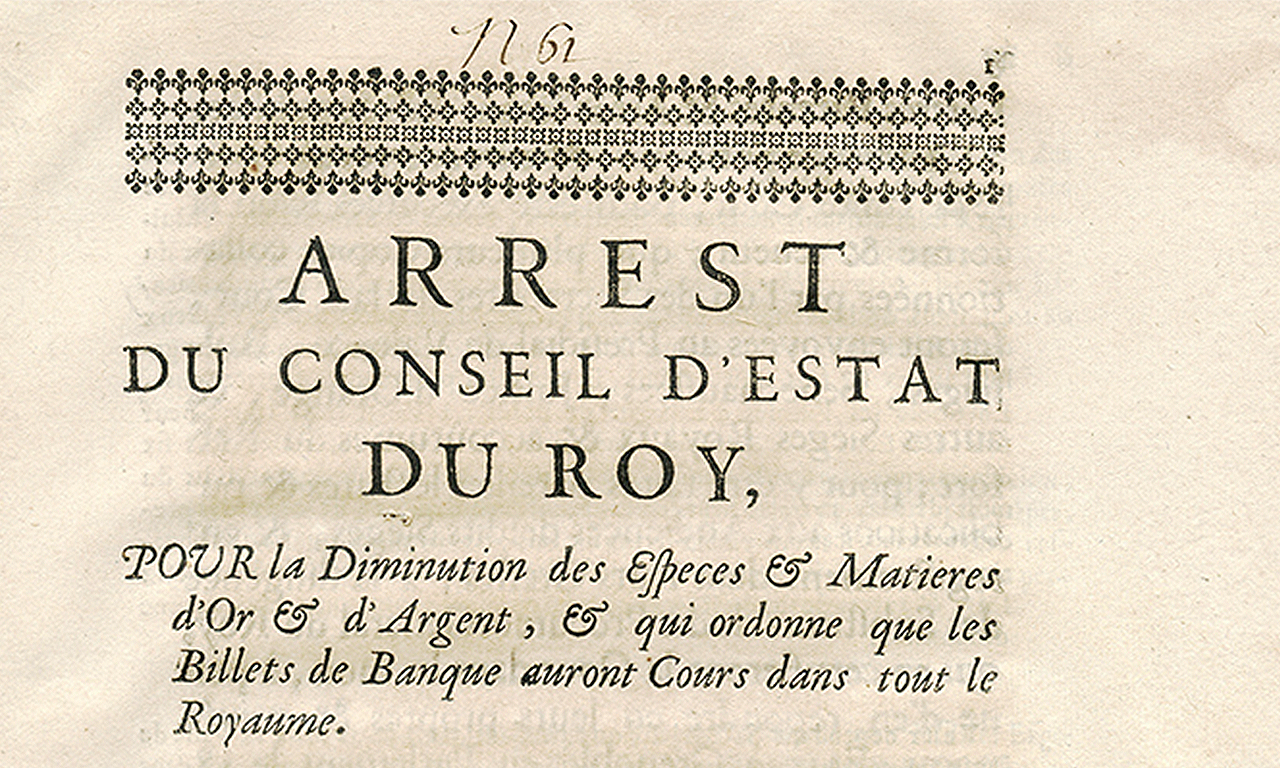

Avant l’avènement de la télévision, de la radio ou même des grands journaux nationaux, l’État français publiait des proclamations afin d’informer la population des nouvelles lois en vigueur. La Collection a récemment mis la main sur quelques-uns de ces documents, parus entre 1716 et 1720, époque où la France et ses colonies s’embourbaient dans un désastre financier.

Le roi Louis XIV ayant dilapidé toute sa fortune dans des guerres et des extravagances comme le château de Versailles, le pays s’est retrouvé au bord de la faillite à sa mort, en 1715. Un économiste écossais du nom de John Law est venu à la rescousse en proposant à la France un nouveau « système » financier, qui impliquait l’utilisation de monnaie de papier. Toutefois, le peuple n’était pas encore prêt à accepter de telles idées, et ce système a fini par s’effondrer.

NCC 2013.73.3 Arrêt du Conseil d’État du Roi émis à Paris, le 20 janvier 1720.

Ce décret donnait cours légal aux billets de banque dans l’ensemble du royaume (y compris en Nouvelle-France) et imposait des restrictions quant à l’usage des pièces d’or et d’argent. Grosso modo, l’État voulait contraindre les citoyens à se servir de la monnaie de papier en compliquant le recours aux autres moyens de paiement.

Jetons de plastique : bons pour un thé au grand bazar d’Istanbul

Le thé fait partie intégrante de la vie quotidienne en Turquie. Fait intéressant : au grand bazar d’Istanbul, on ne paie pas cette boisson avec des pièces ou des billets. Les marchands utilisent plutôt des jetons de plastique, qu’ils achètent en gros aux maisons de thé locales. Chaque jeton est bon pour un verre, et chaque maison n’accepte que ses propres jetons. Tout au long de la journée, des coursiers livrent le thé aux commerçants et à leurs clients. Les spécimens acquis par la Collection sont de forme carrée, et on peut y lire le mot « Çay » (prononcé « tchaï »), qui signifie « thé » en turc.

La Collection nationale de monnaies renferme plusieurs types de jetons. Au Canada, au XIXe siècle, il arrivait fréquemment que les marchands distribuent ces petits objets pouvant être échangés contre des biens et services. On en trouve d’ailleurs encore aujourd’hui : peut-être vous en êtes-vous déjà servi pour payer une consommation, un trajet de métro ou une partie dans un jeu d’arcade.

C’est la première fois que la Collection se procure des jetons de thé turcs, et nous aimerions en savoir davantage à leur sujet. En avez-vous déjà vu ou utilisé, en Turquie ou ailleurs? Nous attendons de vos !

Le Blogue du Musée

Nouvelles acquisitions de 2024

Par : David Bergeron et Krista Broeckx

L’argent dans tous ses états

Par : Phillipe Audet-Cayer et Graham Iddon et Patricia Marando

Traités, argent et art

Par : Krista Broeckx et Frank Shebageget

Le rai : une monnaie de taille

Par : Graham Iddon