Un samedi dingue dingue dingue

Voici le premier des deux volets d’un billet sur la participation de notre conservateur en chef à une vente aux enchères à Montréal. Précisons que ce dernier a notamment pour mission de contribuer à l’enrichissement de la Collection nationale de monnaies du Musée de la Banque du Canada.

Il est 5 h 10, un samedi matin. Une chanson à la radio me tire de mon doux sommeil. Je me dépêche de donner un grand coup sur le bouton « snooze » pour ne pas déranger ma femme, puis je m’écrase à nouveau sur l’oreiller. Mais cinq minutes plus tard, Justin Bieber (il me semble) me réveille en sursaut.

On est le 14 mai 2016, et je commence rarement mes fins de semaine sur les chapeaux de roues. D’habitude, je me lève tôt pour lire une heure ou deux, puis je prends le temps de déjeuner. Mais là, je suis déjà debout, fraîchement douché et rasé, et habillé de pied en cap. Je saute dans un taxi pour aller prendre l’autocar, direction Montréal.

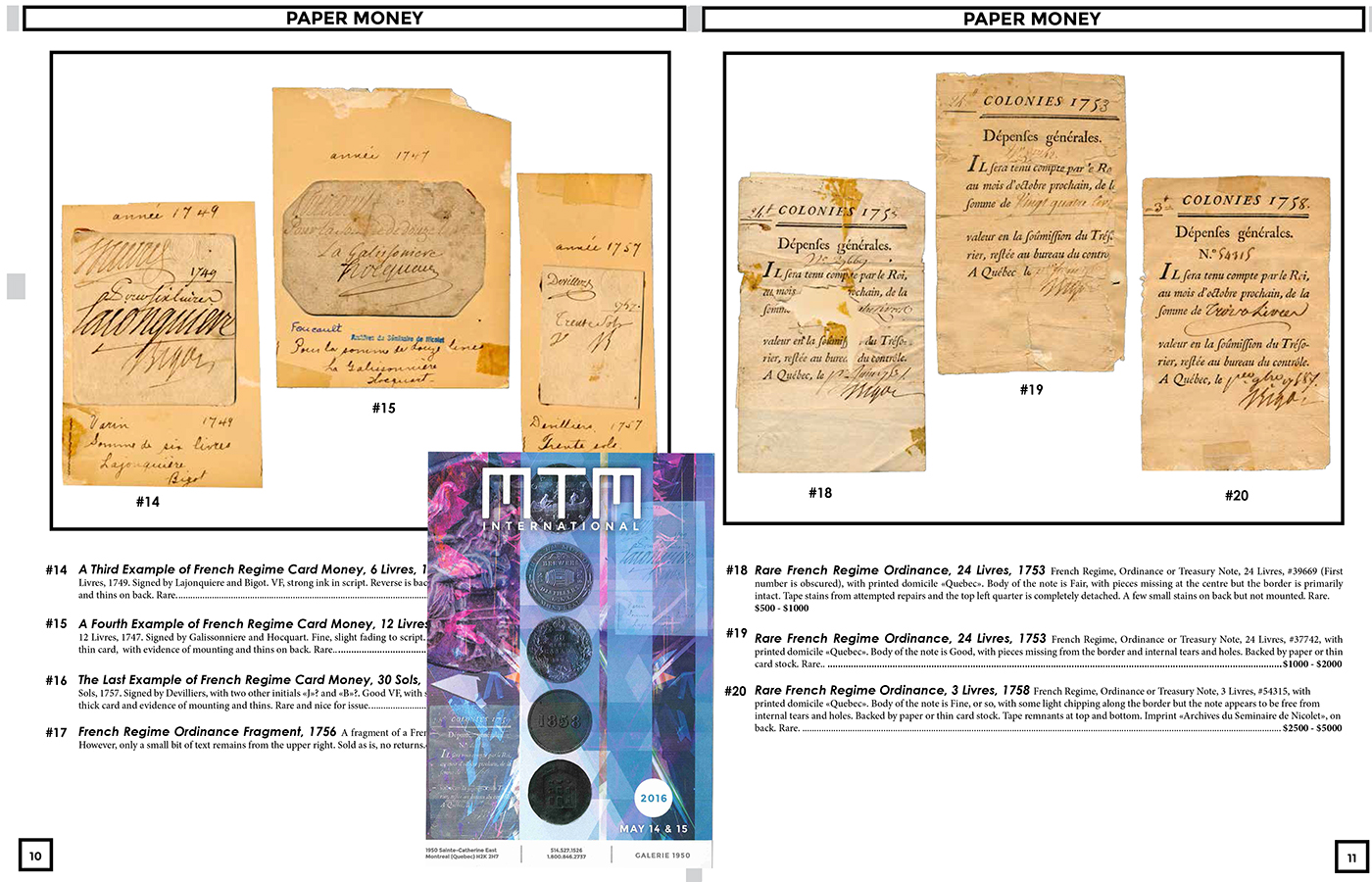

Mais pourquoi donc? MTM International, une boutique de la rue Sainte-Catherine Est spécialisée dans les objets de collection, organise pendant deux jours une vente aux enchères d’objets numismatiques rares, dont ceux provenant du Séminaire de Nicolet (ancienne école catholique des environs de Trois-Rivières, au Québec, fondée au début des années 1800). On y retrouve notamment la plus grande collection, mise aux enchères au Canada, de papiers-monnaies datant du Régime français. Plusieurs d’entre eux ne font pas partie de la Collection nationale de monnaies. Ces dernières semaines, après la publication de l’avis de vente, j’ai regardé le catalogue en ligne pour repérer les objets intéressants et sélectionner ceux qui sont à la portée de notre bourse.

Montréal, vue du mont Royal. Pour remporter une enchère, rien de tel que de participer en personne à la vente!

J’aurais très bien pu rester à Ottawa et faire à l’avance des offres par courrier ou miser en ligne le jour même de la vente. Mais dans le domaine, il vaut mieux connaître la concurrence et être perçu comme un participant, ce qui est impossible de chez soi. Me voici donc dans l’autocar, un livre à la main, et fort heureusement, personne aux alentours avec des remontées d’ail.

Il est 10 h 30 et on arrive pile à l’heure à la gare de la rue Berri. Je prends le métro, direction Papineau, à seulement deux arrêts de là. MTM se trouve juste en face de la sortie. Je me présente pour m’inscrire à la vente aux enchères et examiner les billets que j’ai sélectionnés. Si les commissaires-priseurs font de leur mieux pour repérer les défauts, ils ne voient pas toujours tout. Il vaut donc mieux se faire son propre avis avant la vente pour éviter les mauvaises surprises.

Le catalogue est souvent la première occasion pour un enchérisseur de voir les objets mis en vente aux enchères.

On se croirait dans une véritable ruche. Environ 20 personnes attablées examinent minutieusement les différents lots, la tête inclinée et la loupe à trois centimètres du visage. Deux gardiens qui semblent tout à fait compétents pour régler les « incidents » éventuels veillent au grain. Le personnel effectue des va-et-vient pour placer les objets, régler l’éclairage, servir les amuse-gueules ou brancher les terminaux destinés à recevoir les offres en ligne. La salle des ventes à proprement dite se trouve à gauche des tables, avec l’estrade, les grands écrans et une centaine de chaises. C’est bien tranquille : rien à signaler, à part quelques petits groupes isolés en pleine discussion. Le calme avant la tempête.

Je m’assieds ensuite tout au fond pour observer ceux qui pourraient renchérir sur mon offre. À 13 h pile, le commissaire-priseur ouvre les enchères et le silence s’abat dans la salle. Après quelques remarques, il présente le premier lot : un ensemble de médailles et décorations militaires décernées à deux anciens lieutenants-gouverneurs du Québec.

Lors de son inscription en personne à une vente aux enchères, l’enchérisseur reçoit une carte d’identification personnelle sur laquelle figure un numéro.

Je n’ai pas trop à attendre la vente de papier-monnaie de l’époque coloniale française. En l’espace de cinq minutes, la bataille éclate pour le lot nº 12, une monnaie de carte de 6 livres remontant à 1729. Les enchères commencent lentement, presque avec hésitation, les acheteurs explorant à tâtons, évaluant la concurrence et craignant de se montrer trop offensifs et de miser trop d’argent. On recherche tous la bonne affaire même si on sait à quoi s’en tenir. Dans le catalogue, la valeur de chaque carte est estimée au bas mot entre 5 000 $ et 10 000 $. Une carte en très bon état est même évaluée jusqu’à 15 000 $.

Je ne mise pas pour ce lot, mais je sens la fébrilité dans la salle tandis que les intéressés observent les moindres mouvements du commissaire-priseur. Au fond de la salle, des agents informent leurs clients de l’évolution des enchères par téléphone cellulaire et misent en leur nom. Le personnel affecté aux terminaux reçoit les offres en ligne. Peu à peu, les enchères montent. L’impulsion est donnée : on mise à coup de 50 $, de 100 $, de 500 $, et on arrête tout. « Une fois, deux fois, trois fois… adjugé, vendu pour 7 500 $! » Une aubaine, selon moi, compte tenu de la rareté de la carte et de son importance historique. Je me dis alors : « Je ne vais pas avoir trop de mal à remplir ma mission. »

Erreur, mon cher Watson!

Le Blogue du Musée

Nouvelles acquisitions de 2024

Par : David Bergeron et Krista Broeckx

L’argent dans tous ses états

Par : Phillipe Audet-Cayer et Graham Iddon et Patricia Marando

Traités, argent et art

Par : Krista Broeckx et Frank Shebageget

Le rai : une monnaie de taille

Par : Graham Iddon

Leçons de la Grande Dépression

Par : Graham Iddon

L’union de Terre-Neuve au Canada

Par : David Bergeron

Nouvelles acquisitions de 2023

Par : David Bergeron et Krista Broeckx

Quand l’argent arrive, les questions suivent

Par : Heather Montgomery