La difficile naissance du billet de 50 $ de 1975

La création d’un billet de banque est une démarche qui peut faire intervenir plus d’une dizaine de spécialistes à chacune de ses étapes. Et chaque fois, des changements importants peuvent être apportés. Mais dans le cas du billet de 50 $ de la série Scènes du Canada, ces changements ont été particulièrement substantiels.

Parfois, c’est la couleur qui dicte le choix de l’image

Peu de scènes pourraient être plus typiquement canadiennes que celle d’un chalet enneigé situé sur les rives rocailleuses d’un lac nordique gelé. C’est là l’image destinée à l’origine à orner le verso de la coupure de 50 $ de 1975. Pour une série de billets de banque ayant comme thème « les paysages et l’activité humaine », elle semble tout indiquée. Mais il y a un hic.

La photographie originale retenue pour le verso du billet de 50 $ est reproduite ici sous forme de peinture en vue d’être gravée. Peinture, Canada, 1971, NCC 1993.56.576

Le hic, c’est la couleur. La couleur thématique traditionnelle des billets canadiens de 50 $ est un orange vif. Malheureusement, celui-ci ne rend justice qu’à très peu d’images. En effet, les gravures ont tendance à perdre de leur contraste et de leur profondeur. Avec ses nombreuses nuances subtiles, la scène du lac gelé se prête mal à une reproduction dans cette couleur, et elle sera donc remplacée par une autre photo.

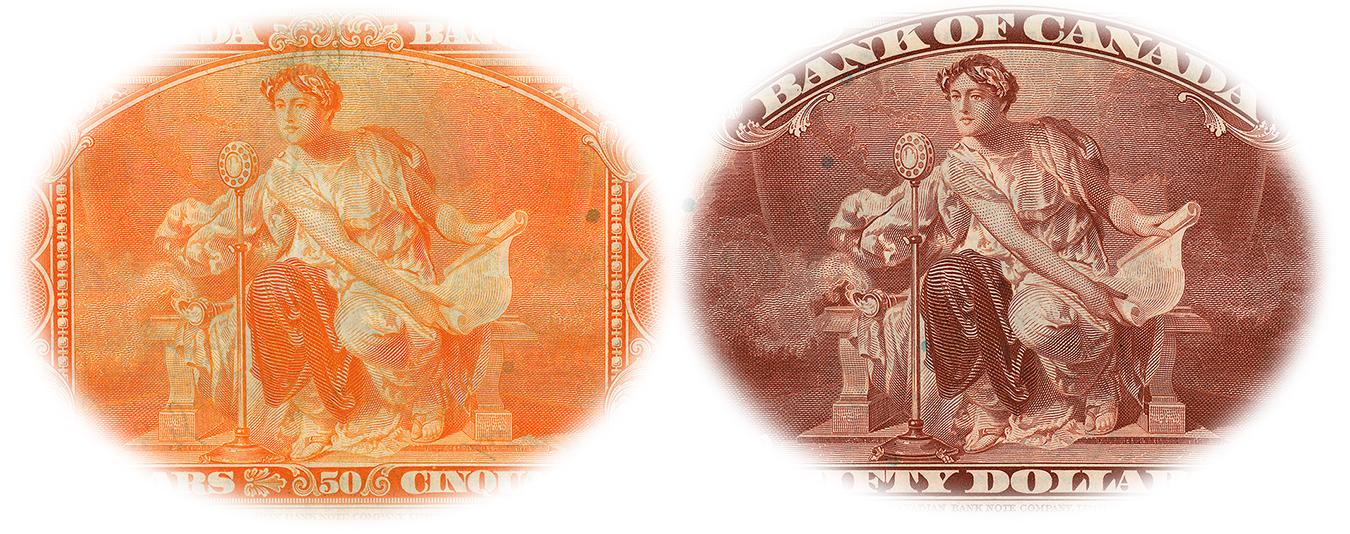

L’inconvénient visuel de l’encre orange est manifeste quand on compare les versions de 1937 (à gauche) et de 1935 de notre billet de 50 $. 50 dollars, Canada, 1937 NCC 1974.59.2 / 1935, NCC 1984.23.3

Parfois, c’est l’image qui dicte le choix de la couleur

Curieusement, le nouveau choix ne se portera pas du tout sur un paysage, mais sur une scène représentant une troupe de ballet en spectacle. C’est une image élégante, et la gravure qu’en réalise George Gundersen est un superbe exemple de l’art du graveur. Ironie du sort, c’est à peu près au moment où l’on choisit une image mieux adaptée au thème orange que l’équipe de conception décide d’abandonner cette couleur. C’est que l’encre a plus d’un défaut.

La gamme restreinte de tons qui limite considérablement le choix d’images rend aussi les faux billets plus difficiles à détecter. Mais en fin de compte, ce qui signera l’arrêt de mort du billet orange se trouve dans l’encre elle-même : des métaux lourds nocifs. L’équipe opte donc pour le gris ardoise, une couleur verdâtre foncée.

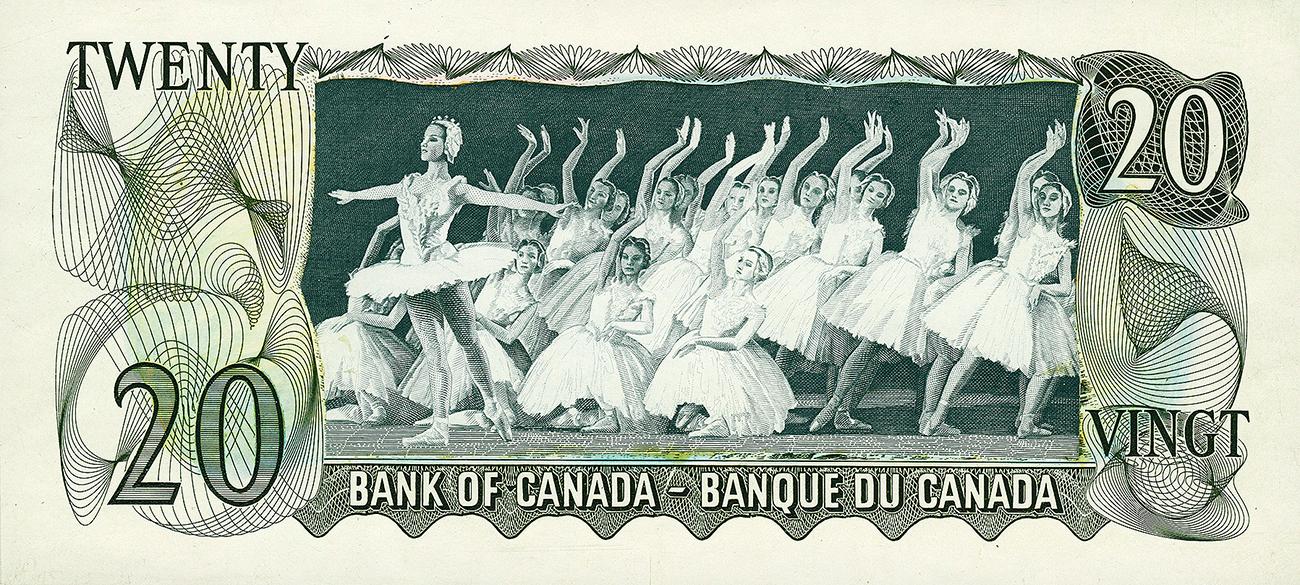

Le Ballet national du Canada danse une scène du Lac des cygnes. La gravure a été testée avec une encre gris ardoise et la bordure du billet de 20 $. Le graphisme du verso du billet de 50 $ n’avait pas encore été mis au point. 20 dollars, billet d’essai, Canada, 1965–1970, NCC 1993.56.495

Les encres foncées dans les palettes de gris et de vert conviennent très bien aux gravures. Le contraste net fait ressortir toute la finesse des détails, ce qui vient grandement compliquer la tâche des faussaires. Mais le graveur George Gundersen est insatisfait du choix d’encre. Malgré la reproduction riche de détails, il estime que le gris ardoise rend l’image terne. Pour bien mettre en valeur la « vignette » des ballerines, Gundersen recommande plutôt une teinte dans la gamme du violet au rouge : entre ce qu’il appelle le rose orchidée et le bordeaux. Le gris est mis de côté, et c’est ainsi que naît le billet de 50 $ rouge. Or, voilà que l’on décide, encore une fois, de changer d’image!

Puis les circonstances viennent tout changer

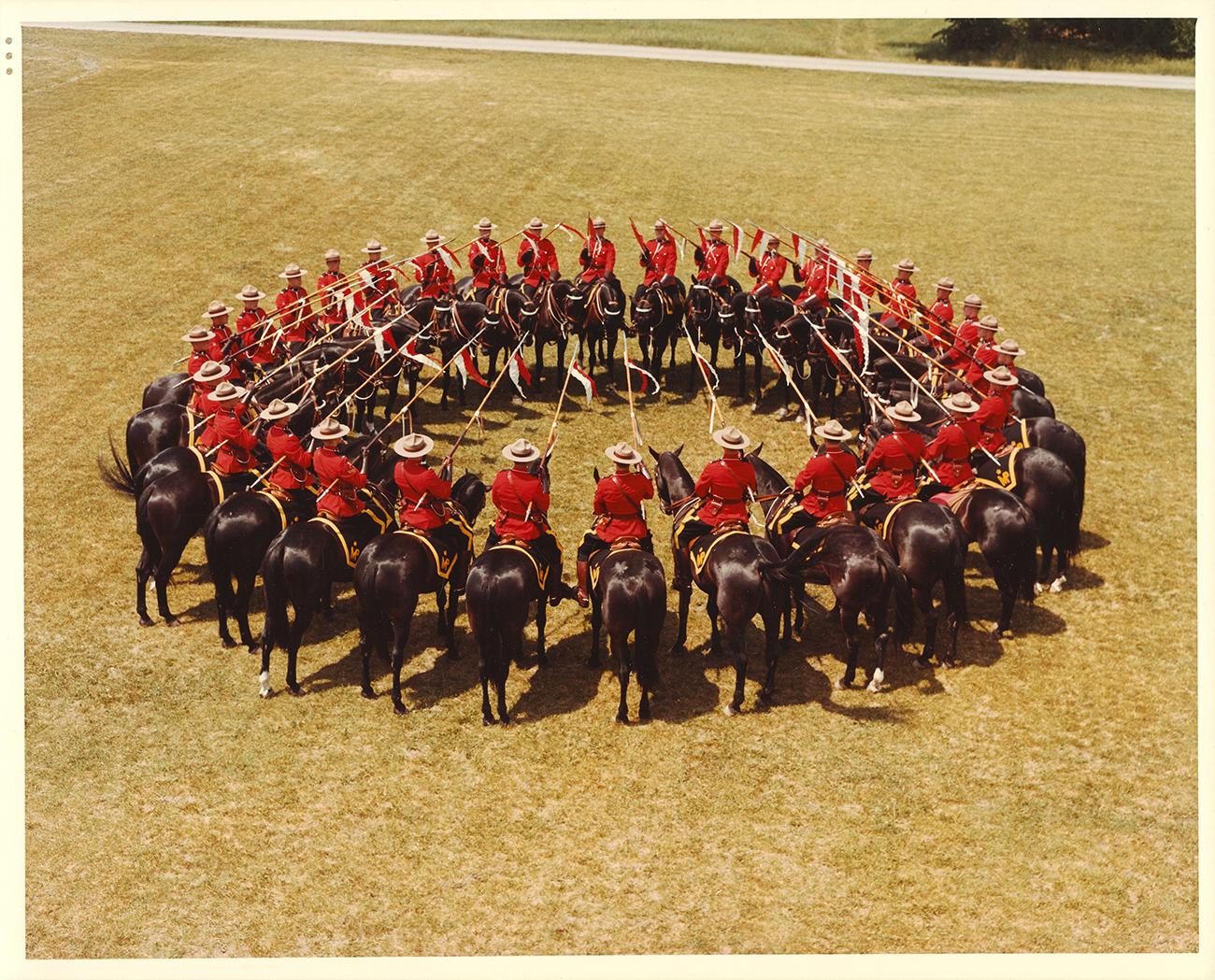

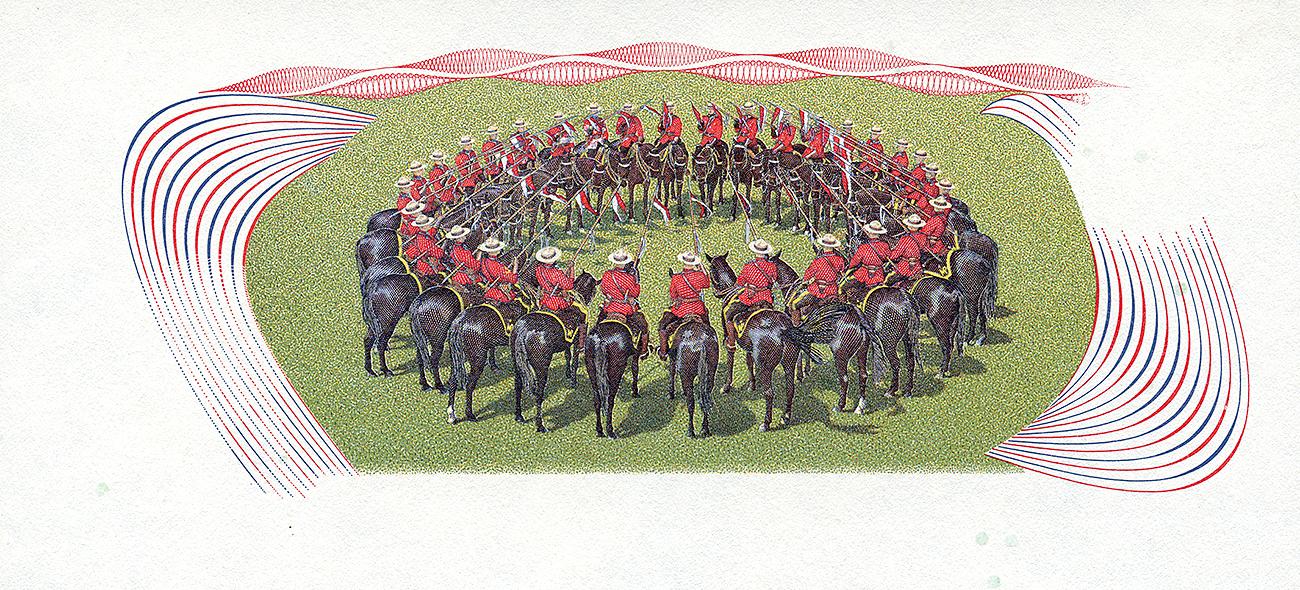

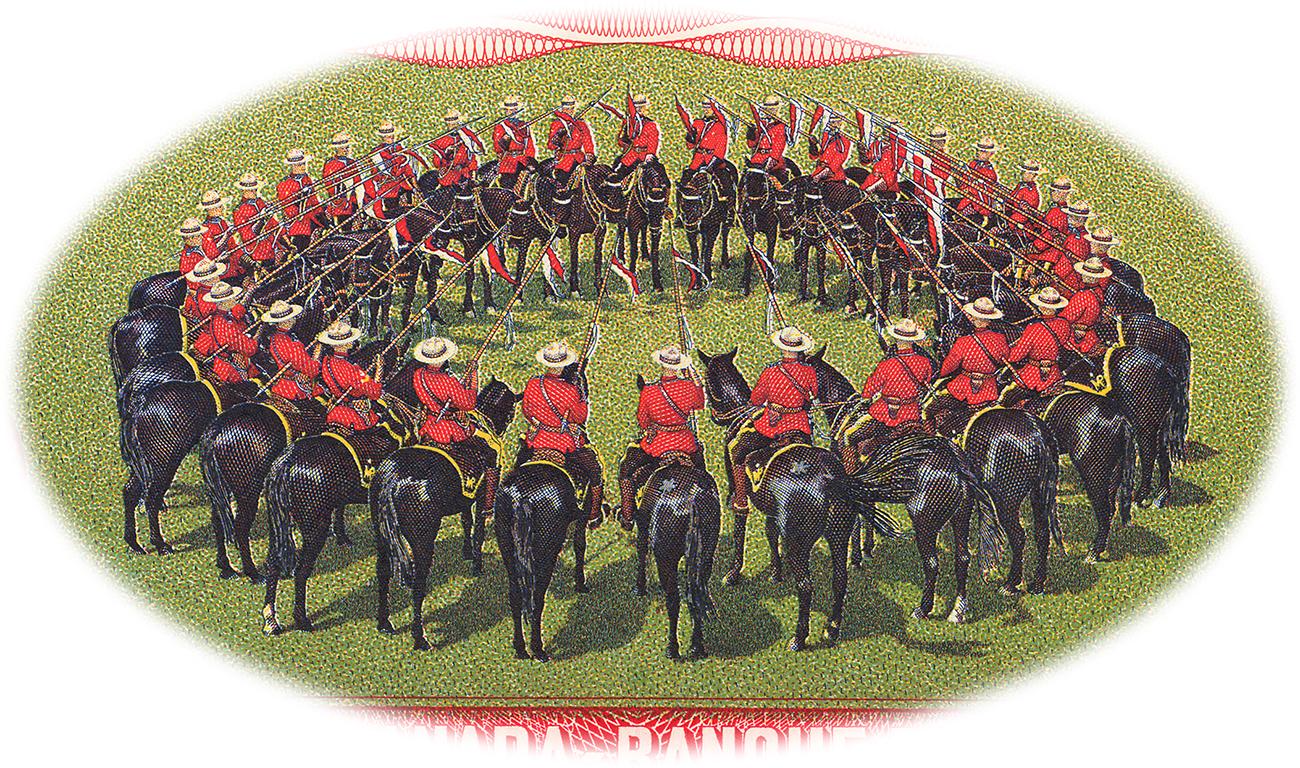

George Hunter, qui avait pris les photos pour les billets de 5 $ et de 10 $, devait prendre celle-ci, mais il a dû céder sa place au photographe de la GRC pour lui permettre de profiter de son point de vue. Photographie, Donald K. Guerrette, Canada, 1972 NCC 1990.57.30

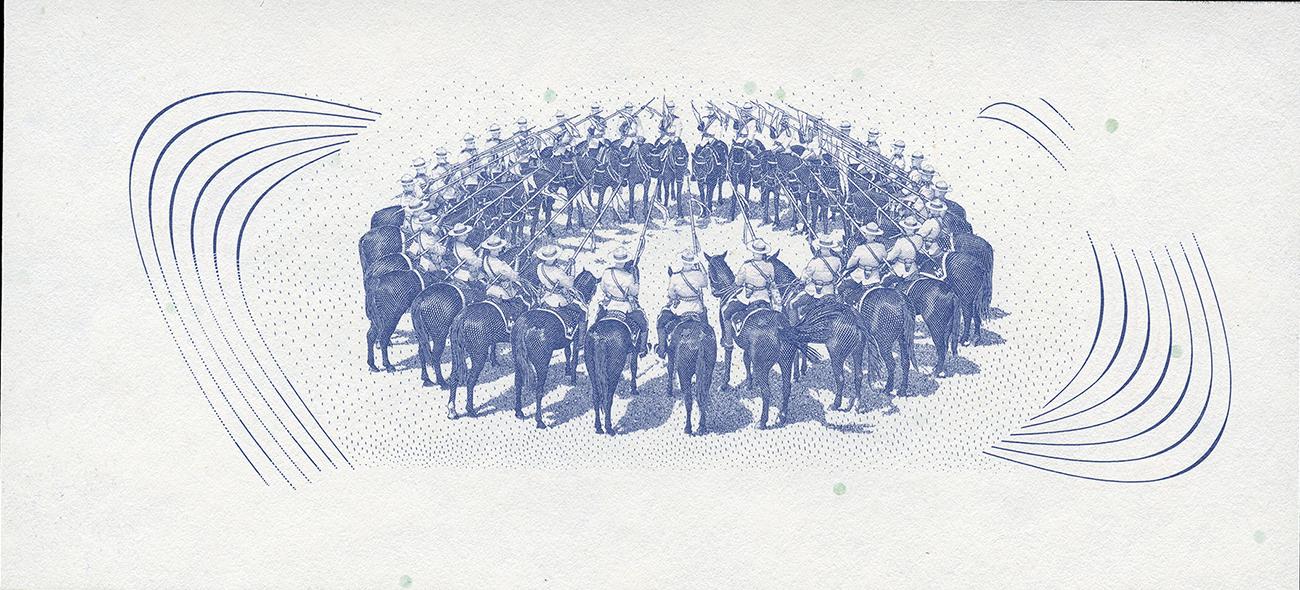

La conception de la coupure de 50 $ coïncide à l’époque avec le centenaire de la Gendarmerie royale du Canada (GRC). Un conseiller scientifique du département de la Monnaie émet alors l’idée de rendre hommage à la GRC sur le billet à l’occasion de ces festivités. La proposition est acceptée. On sélectionne donc une troisième image : une photo du Carrousel de la GRC exécutant la figure du « dôme ». Mais le long périple de ce billet est loin d’être terminé.

Comme tous les billets précédents de la Banque du Canada, celui de 50 $ devait comporter une grande gravure au verso. Ce qu’on appelle « gravure » est en fait un procédé d’impression nommé « taille-douce ». Cette technique consiste à tailler (graver) une image sur une plaque d’acier et à la recouvrir d’encre, que l’on transfère ensuite sur du papier en exerçant une très forte pression. On obtient ainsi une épreuve monochrome pleine de détails exquis, sur une surface légèrement en relief. Le graveur chargé de réaliser l’image de la GRC est un employé talentueux de la Compagnie canadienne des billets de banque comptant vingt ans d’expérience, Yves Baril. Mais celui-ci a un projet ambitieux en tête.

L’étonnante proposition de M. Baril

Le projet de M. Baril exige le plus grand des savoir-faire en gravure et se voit couronné de succès. Mais malgré les magnifiques résultats obtenus, cette technique est jugée trop complexe et coûteuse pour être pratique, et un dernier changement majeur est alors apporté au billet : on propose un autre procédé d’impression.

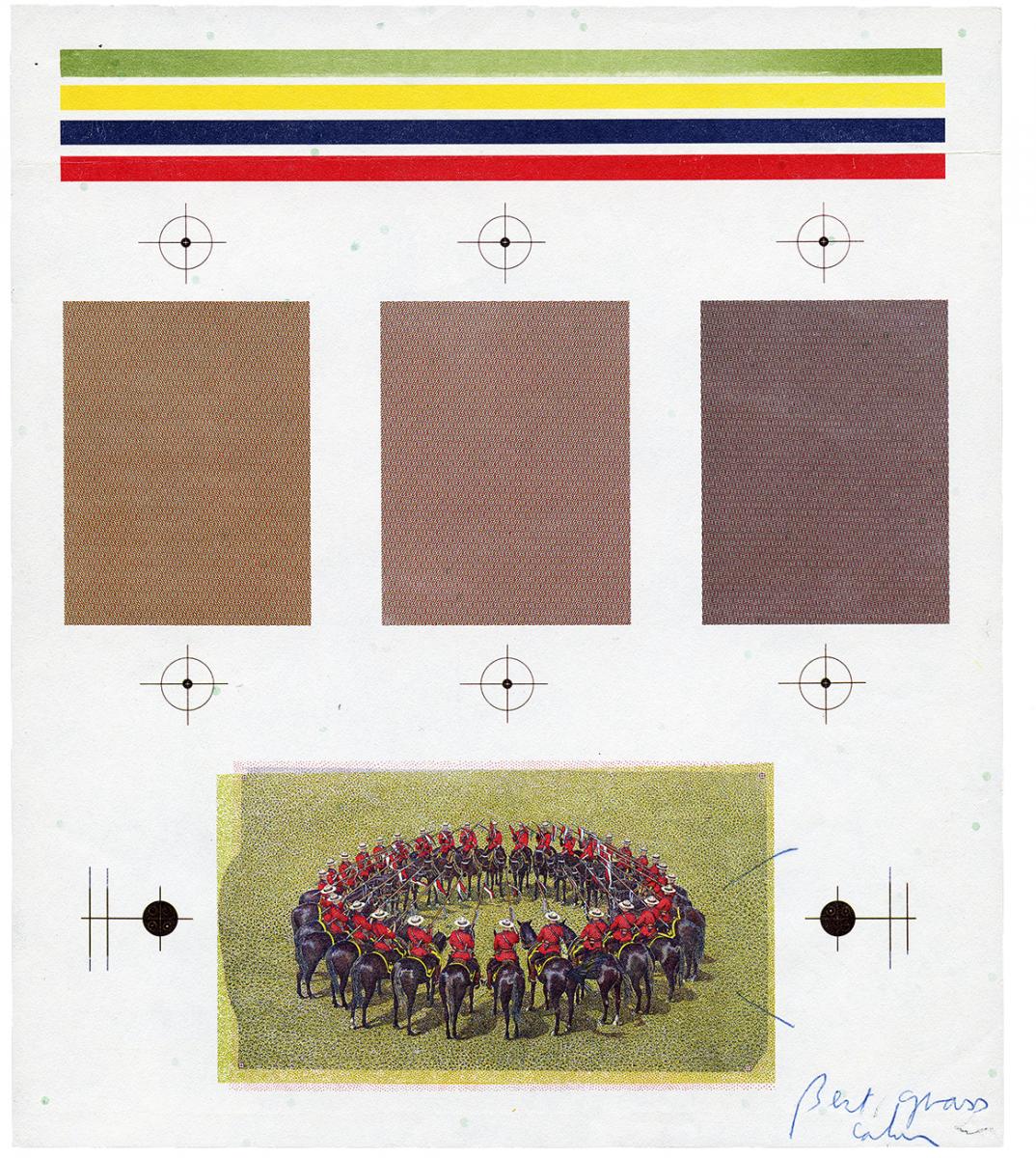

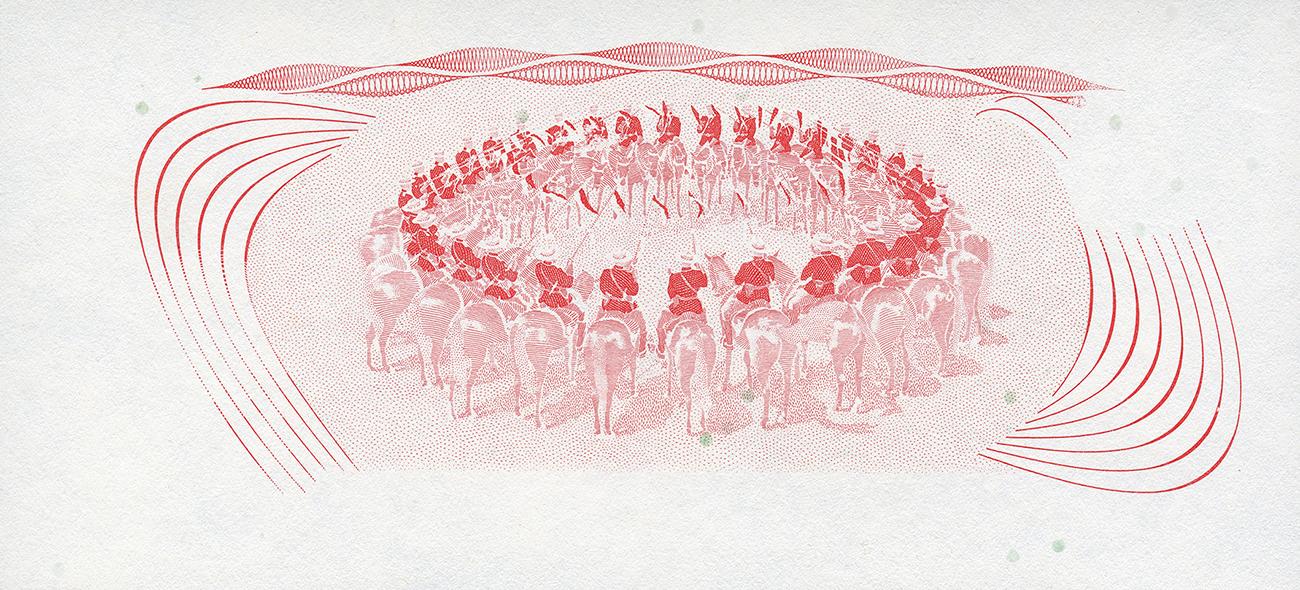

Une des épreuves d’essai d’Yves Baril pour sa technique d’impression en taille-douce avec plaques multiples. Remarquez les bords des couches de couleur visibles autour de l’image de la GRC. Les trois surfaces au milieu montrent comment les couleurs se mélangent pour créer des zones texturées, mais vides. Épreuve d’essai, Canada, 1974, NCC 2011.67.1326

Un graveur adopte la lithographie

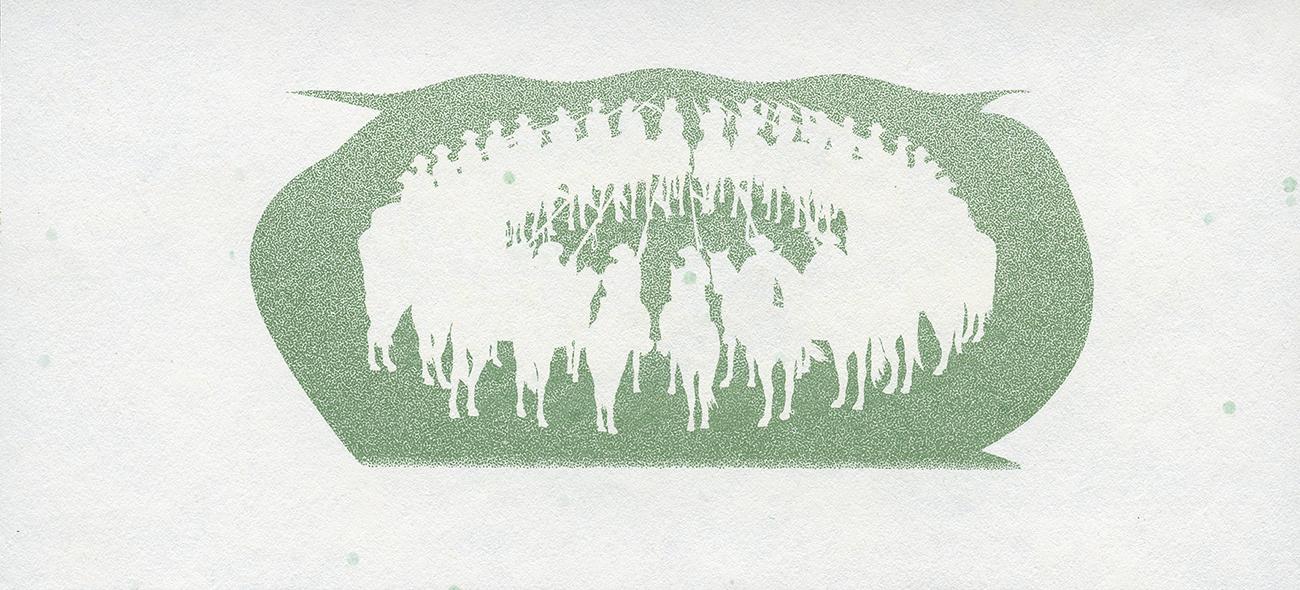

M. Baril suggère d’employer la même méthode de superposition que dans son expérience de gravure en relief, mais en se servant cette fois-ci de plaques lithographiques. La lithographie moderne fait appel à un procédé photographique pour créer plusieurs plaques, dont chacune sert à l’impression d’une seule couleur. Cette technique est moins laborieuse, puisque les différentes plaques n’ont pas à être gravées. M. Baril produit cinq plaques lithographiques portant chacune l’une des couleurs fondamentales de l’image. Les différentes images sont ensuite superposées, comme dans l’expérience précédente. La vignette qui en résulte ne ressemble à rien de ce que l’on a pu voir jusque-là sur la monnaie canadienne. Richement colorée, elle est l’élément distinctif de ce qui deviendra l’un des billets de banque les plus populaires du Canada.

La lithographie permet de reproduire des photographies, mais cette image n’a jamais été destinée à ressembler à une photo. La superposition minutieuse des couleurs de base produit un résultat beaucoup plus audacieux. 50 dollars, épreuves d’essai, Canada 1974–1986, NCC 2011.67.1562.032–037

Un tournant dans l’histoire des billets de banque

Le billet de 50 dollars émis en 1975 marque la fin de la traditionnelle vignette gravée : on aura recours à la lithographie pour la plupart des images ornant les billets de toutes les séries qui suivront. Yves Baril a ainsi jeté un pont entre l’ancienne école d’impression des billets de banque au pays et l’avenir. Pour la série Les oiseaux du Canada de 1986, les vignettes figurant au verso des billets seront réalisées entièrement par lithographie. M. Baril préparera trois des images d’oiseaux au moyen de ce procédé, et gravera à la main les portraits de sir Wilfrid Laurier et de sir Robert Borden. Il prendra sa retraite en 1996, tout juste avant que ne débute la planification de la série L’épopée canadienne.

La vignette du billet de 50 $ est radicalement différente des images monochromes du reste de la série et, de fait, de tous les billets de banque canadiens précédents. 50 dollars, Canada, 1975 NCC 1975.70.1

L’impression en taille-douce a peut-être été reléguée au second rang, derrière la lithographie, mais elle n’est jamais disparue. Encore utilisée pour les portraits et d’autres détails des billets de banque, l’impression en relief est un outil précieux pour la Banque dans sa lutte contre les faussaires. Et elle demeure un splendide élément visuel.

Le Blogue du Musée

Nouvelles acquisitions de 2024

Par : David Bergeron et Krista Broeckx

L’argent dans tous ses états

Par : Phillipe Audet-Cayer et Graham Iddon et Patricia Marando

Traités, argent et art

Par : Krista Broeckx et Frank Shebageget

Le rai : une monnaie de taille

Par : Graham Iddon

Leçons de la Grande Dépression

Par : Graham Iddon

L’union de Terre-Neuve au Canada

Par : David Bergeron