La monnaie de propagande de l’opération « Si un jour... » de la Seconde Guerre mondiale

Imaginez qu’un matin, en vous réveillant, vous apprenez que votre ville est occupée par une armée étrangère et que la monnaie d’un pays ennemi est devenue la vôtre.

L’occupation de Winnipeg

Winnipeg est connue pour la rigueur de ses hivers. Mais le matin du 19 février 1942, les Winnipegois ne se souciaient pas du froid qui régnait à l’intersection Portage et Main : ils furent réveillés par le hurlement des sirènes annonçant des raids aériens et leur ville était touchée par une panne générale d’électricité. On envahissait Winnipeg! Environ 3 800 soldats allemands avaient pris le contrôle de la ville.

Cependant, l’Allemagne n’a jamais envahi le Canada. L’ampleur de la menace de l’armée allemande au Canada pendant la Seconde Guerre mondiale a été limitée à la présence de sous-marins aperçus dans le fleuve Saint-Laurent. Aucun soldat allemand n’a jamais mis les pieds sur le sol canadien dans le cadre d’une force d’invasion. Pourtant, ce jour-là, les Winnipegois n’auraient pas été du même avis.

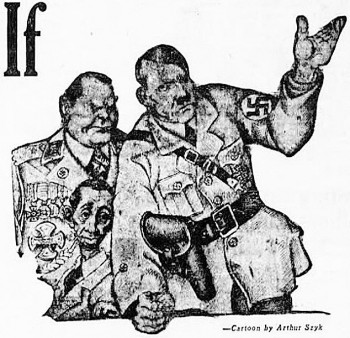

Cette caricature publiée dans le Winnipeg Tribune indique : « Si... Hitler et sa bande envahissaient Winnipeg. » Il ne s’agissait pas d’une véritable nouvelle, mais plutôt d’un appel aux Winnipegois pour qu’ils fassent don de leurs biens afin de soutenir l’effort de guerre.

Source : Winnipeg Tribune, 19 février 1942

Bienvenue à « Himmlerstadt »

C’était une scène effrayante de l’occupation allemande. Les chars de la Wehrmacht patrouillaient dans les rues, et la Luftwaffe dominait le ciel. Dans la plus pure tradition de la guerre éclair, l’invasion et l’occupation se sont faites rapidement. Au bout de quelques heures, la ville de Winnipeg se rendait et était rebaptisée « Himmlerstadt » (la ville d’Himmler). Les envahisseurs avaient mis la main sur les stations de radio et les journaux locaux pour contrôler l’information. Des slogans de propagande comme « Tout est kaput » faisaient la une des journaux. Des points de contrôle avaient été mis en place pour entraver les déplacements dans la ville. Des arrestations et des fouilles étaient faites au hasard dans la rue. Des passants étaient arrêtés puis emprisonnés dans un camp d’internement installé à Lower Fort Garry. Le mark allemand a même remplacé le dollar canadien et formé la monnaie de propagande de l’opération « Si un jour... ».

Le recto des billets de l’opération « Si un jour... » ressemblait à celui des billets de 10 marks allemands, avec la mention « Occupation Reichsmark » estampillée en rouge pour indiquer clairement que Winnipeg était sous occupation allemande.

Source : 10 reichsmarks, Comité national des finances de guerre, Canada, 1942 | NCC 2019.69.85

Une invasion fictive pour promouvoir les obligations de guerre

L’événement a été très largement couvert par les médias, les principaux journaux et grandes sociétés de production de films d’actualités du Canada et des États-Unis ayant produit du contenu sur le sujet. De nombreux lecteurs et spectateurs ont pensé que l’invasion avait vraiment eu lieu. Au fil du temps, ils ont toutefois appris qu’elle était un simulacre. Les 3 800 envahisseurs étaient en réalité des militaires canadiens vêtus d’uniformes allemands et participaient à un plan élaboré destiné à montrer à quoi pourrait ressembler une invasion de l’armée allemande. Les fonctionnaires des différentes administrations étaient au courant. Le Comité national des finances de guerre, chargé de financer l’effort de guerre canadien, avait orchestré la simulation par l’intermédiaire de sa section de Winnipeg. Tout cela visait à promouvoir la vente des obligations de la Victoire.

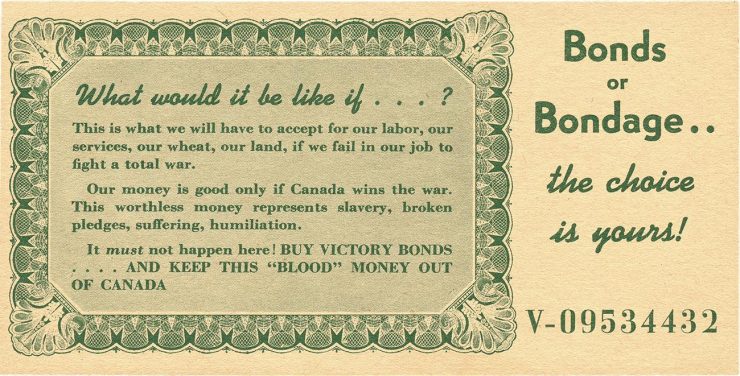

Le verso des billets de l’opération « Si un jour... » indiquait leur véritable objectif : « Achetez des obligations de la Victoire [...] pour éviter que le Canada ait à utiliser cette monnaie entachée de sang. »

Source : Billet de l’opération « Si un jour... », Comité national des finances de guerre, Canada, 1942 | NCC 2019.69.85

Des obligations pour financer la guerre

Des obligations destinées à recueillir des fonds pour soutenir l’effort de guerre ont été émises pour la première fois au Canada pendant la Première Guerre mondiale. Le gouvernement du Dominion du Canada désirait amasser 50 millions de dollars, et la population canadienne a répondu à l’appel : l’État a récolté la coquette somme de 100 millions de dollars. Le surplus a permis d’accorder un prêt au gouvernement britannique pour l’achat, entre autres, de nourriture et de munitions.

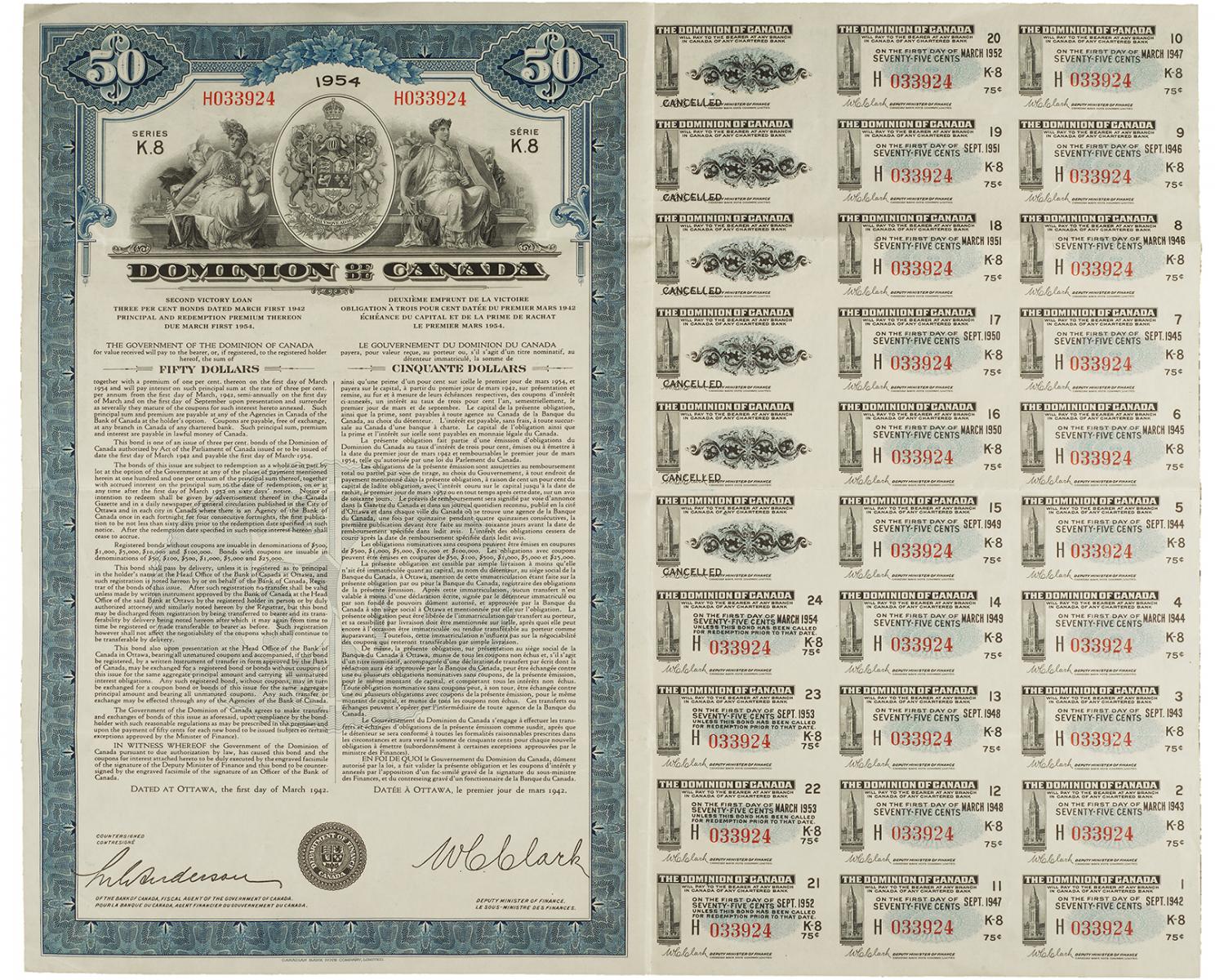

Le succès de cette campagne, puis des suivantes, a incité le gouvernement à proposer régulièrement des obligations aux citoyens pour lever des fonds pendant la Seconde Guerre mondiale. Pour la vente des obligations de la Victoire, l’occupation de Winnipeg a été un coup audacieux qui s’est avéré très efficace.

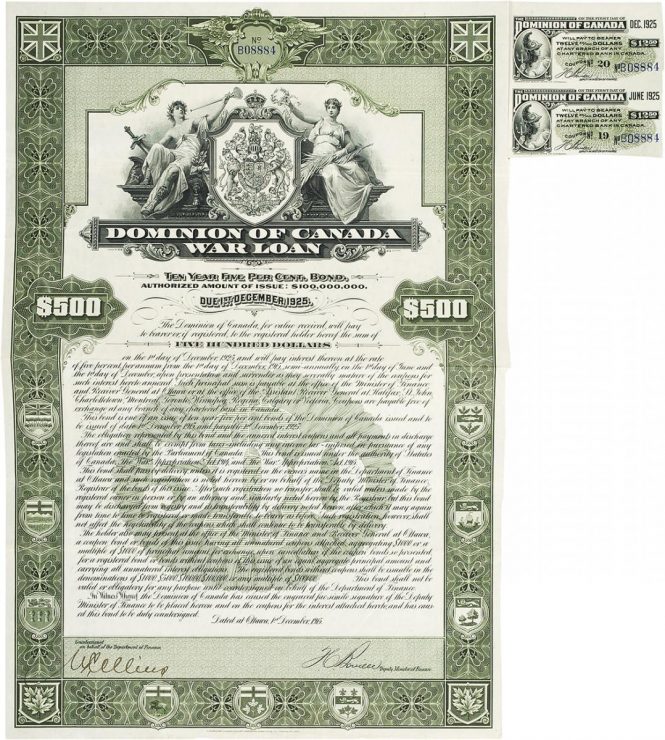

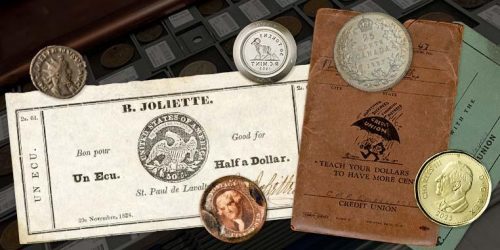

Cette obligation d’emprunt de guerre de 500 $ lancée en 1915 faisait partie de la toute première série émise par le gouvernement du Dominion. Elle était assortie d’intérêts annuels de 5 % et arrivait à échéance après dix ans. Les obligations ont été émises en coupures de 50 $ à 100 000 $.

Source : Obligation d’emprunt de guerre, 500 $, Canada, 1915 | NCC 2002.72.3

Le succès des obligations de la Victoire

Les campagnes d’obligations de la Première Guerre mondiale ont connu un tel succès que le gouvernement du Dominion en a mené onze pour ses obligations de la Victoire pendant la Seconde Guerre mondiale. Des initiatives nationales ont été lancées en 1940 et gérées par le comité national d’épargne de guerre. Après 1942, le Comité national des finances de guerre administre ces initiatives, la Banque du Canada étant responsable de l’émission et du rachat des obligations et des certificats.

Un total de 11,8 milliards de dollars a été amassé grâce aux emprunts de la Victoire, au moyen des obligations achetées par les particuliers et les entreprises. Le simulacre d’invasion de l’opération « Si un jour... » a sans aucun doute incité de nombreux Winnipegois à acheter des obligations : ce jour-là seulement, ils ont souscrit 3,5 millions de dollars d’obligations. Ce montant fait partie des 843,2 millions de dollars recueillis au cours de la deuxième campagne des emprunts de la Victoire, qui a débuté le 1er mars 1942.

En sa qualité d’agent du gouvernement du Dominion en ce qui concerne la gestion de la dette publique, la Banque a maintenant le devoir d’organiser l’émission et le rachat des certificats. »

Rapport annuel de la Banque du Canada, 1940

Argent, guerre et propagande

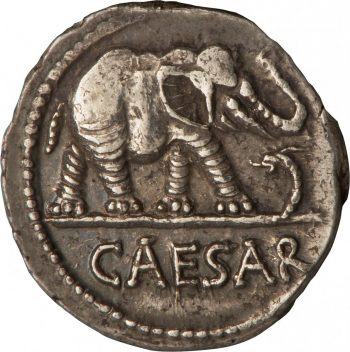

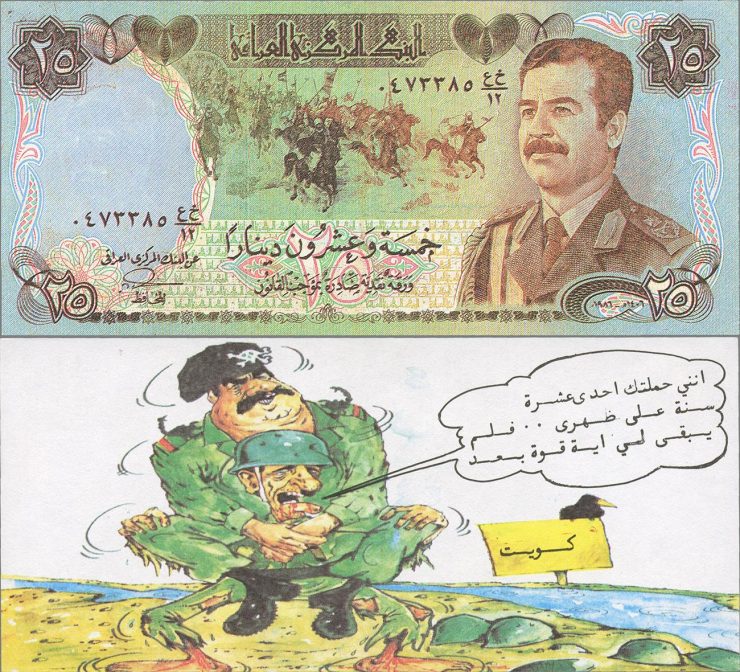

La propagande en temps de guerre n’a rien de nouveau. Par le passé, l’argent a servi d’instrument de propagande. Le célèbre denier romain en argent de Jules César, qui représente un éléphant piétinant un serpent, était considéré comme de la pure propagande conçue pour vanter sa victoire militaire sur les Gaulois. Au cours de nombreuses campagnes militaires modernes, les forces armées ont imprimé des prospectus ressemblant à du papier-monnaie. Chacun de ces « billets » portait un message offrant l’amnistie aux troupes qui se rendraient. Certains belligérants ont émis des billets de propagande pour diffamer leur adversaire et son peuple. La monnaie de propagande était un outil efficace pour inciter la population à se rendre ou, comme dans le cas des billets de l’opération « Si un jour... », à soutenir l’effort de guerre.

Ce denier romain a été émis vers 49-48 avant notre ère pour souligner la victoire de Jules César en Gaule (France actuelle). La présence de César sur la pièce sous la forme d’un éléphant est à la fois intimidante et complaisante.

Source : Pièce de monnaie, denier, Jules César, Rome antique, 49-48 avant notre ère | NCC 1978.139.8

Ce billet de propagande simule un billet irakien de 25 dinars, avec Saddam Hussein au recto et une caricature de ce dernier juché sur les épaules d’un soldat irakien au verso. Le message en arabe est : « Je vous ai porté pendant 11 ans. Je n’ai plus la force de le faire. » Ces billets ont été largués au-dessus des villes d’Irak pendant l’opération « Tempête du désert ».

Source : Billet de propagande, groupe d’opérations psychologiques de l’armée américaine, États-Unis, 1990 | NCC 2019.69.90

La libération de Winnipeg

Bien que Winnipeg n’ait jamais été réellement occupée, les Winnipegois ont vécu pendant une journée ce que de nombreux Européens vivaient au quotidien depuis le début de la guerre. Le succès de la fausse invasion de l’opération « Si un jour... » a été si remarquable que d’autres villes d’Amérique du Nord ont organisé leurs propres campagnes d’émission d’obligations afin de recueillir des fonds pour la guerre. Les billets de l’opération « Si un jour... » se sont même retrouvés à Vancouver, en Colombie-Britannique, où ils ont servi à promouvoir la vente d’obligations de la Victoire. La mesure extrême prise par le Comité national des finances de guerre – simuler une invasion pour faire peur aux gens et les pousser ainsi à acheter des obligations de la Victoire – était plutôt audacieuse. Mais elle a certainement fait passer le message que toute la population devait soutenir l’effort de guerre par tous les moyens.

Le Blogue du Musée

Nouvelles acquisitions de 2024

Les objets que le Musée de la Banque du Canada a acquis en 2024 mettent en lumière les relations qui viennent enrichir la Collection nationale de monnaies.

L’argent dans tous ses états

Découvrez tout un filon d’expressions cocasses et de synonymes inusités, et relevez le petit défi que nous vous proposons. Ne tardez pas à lire ce billet! Parce que… le temps, c’est de l’argent.

Traités, argent et art

La collection du Musée de la Banque du Canada s’est enrichie d’une œuvre d’art de Frank Shebageget intitulée Free Ride. Mais pourquoi un musée consacré à l’économie ferait-il l’acquisition d’œuvres d’art?