On dit qu’il n’a pas d’odeur. On dit qu’il ne fait pas le bonheur. De quoi parle-t-on? De l’argent, bien sûr! Découvrez tout un filon d’expressions cocasses et de synonymes inusités, et relevez le petit défi que nous vous proposons. Ne tardez pas à lire ce billet! Parce que… le temps, c’est de l’argent.

Jeter l’argent par les fenêtres

On connaît tous quelqu’un qui jette son argent par les fenêtres. Bon, pas littéralement, parce que ça serait un peu bizarre.

Quand on dit que quelqu’un jette son argent par les fenêtres, on veut dire que la personne est très dépensière, qu’elle fait un mauvais usage de son argent en le dépensant dans des achats inutiles (ou du moins qu’on considère comme inutiles).

Mais d’où vient cette expression étrange? Attestée en 1762 par le dictionnaire de l’Académie française, elle remonterait à la fin du Moyen Âge. À cette époque, les grandes villes européennes s’agrandissaient rapidement et on y construisait des logements à vitesse grand V. Seul petit problème : les urbanistes n’avaient pas pensé à construire des systèmes d’égout. Résultat : les habitants devaient jeter leurs ordures dans la rue – la plupart du temps par la fenêtre! Pas très hygiénique, disons. Ceux qui s’aventuraient dans les rues avaient donc de bonnes chances de recevoir des détritus sur la tête.

Or, beaucoup de troubadours, de chanteurs de rue et de comédiens sillonnaient les rues des quartiers cossus, où ils se produisaient avec l’espoir de recevoir un peu d’argent pour leurs performances. Au lieu de descendre de leur logement pour donner de l’argent aux artistes, les habitants bien nantis lançaient des sous directement de leur fenêtre – un geste qui était signe de richesse.

Notre expression viendrait donc de là : si ces riches spectateurs pouvaient se vanter d’avoir assez d’argent pour en donner aux autres, c’est qu’ils pouvaient en gaspiller et donc… en jeter par les fenêtres.

Trente sous / Changer quatre trente sous pour une piastre

« Changer quatre trente sous pour une piastre » est une expression québécoise qu’on entend assez souvent. Pour savoir ce qu’elle signifie, il faut se pencher sur le « trente sous », lui aussi omniprésent au Québec. (L’origine du mot « piastre » est expliquée plus loin dans ce billet.)

Quand dans la Belle Province une personne parle d’un trente sous, elle fait référence à une pièce de 25 cents. Parce qu’au Canada, les pièces de 30 cents n’existent pas.

Pour savoir d’où vient cette divergence, il faut remonter aux débuts de la colonie anglaise au pays. À cette époque, le Canada français est en train de passer graduellement de la monnaie française à la monnaie anglaise. Mais pendant un certain temps, plusieurs devises étaient en circulation – dont les livres françaises et anglaises –, ce qui venait parfois compliquer les calculs de conversion. Pour régler ce problème, le Canada-Uni adopte en 1858 une monnaie décimale semblable à celle de son voisin américain : le dollar. Le gouvernement établit alors la valeur d’un dollar à 6 livres françaises. Comme la livre française se divisait en 20 sous, il y avait donc 120 sous dans un dollar. Et que font 120 sous divisé par quatre? Voilà notre fameux trente sous, l’équivalent de 25 cents (obtenu en divisant un dollar, c’est-à-dire 100 cents, en quatre).

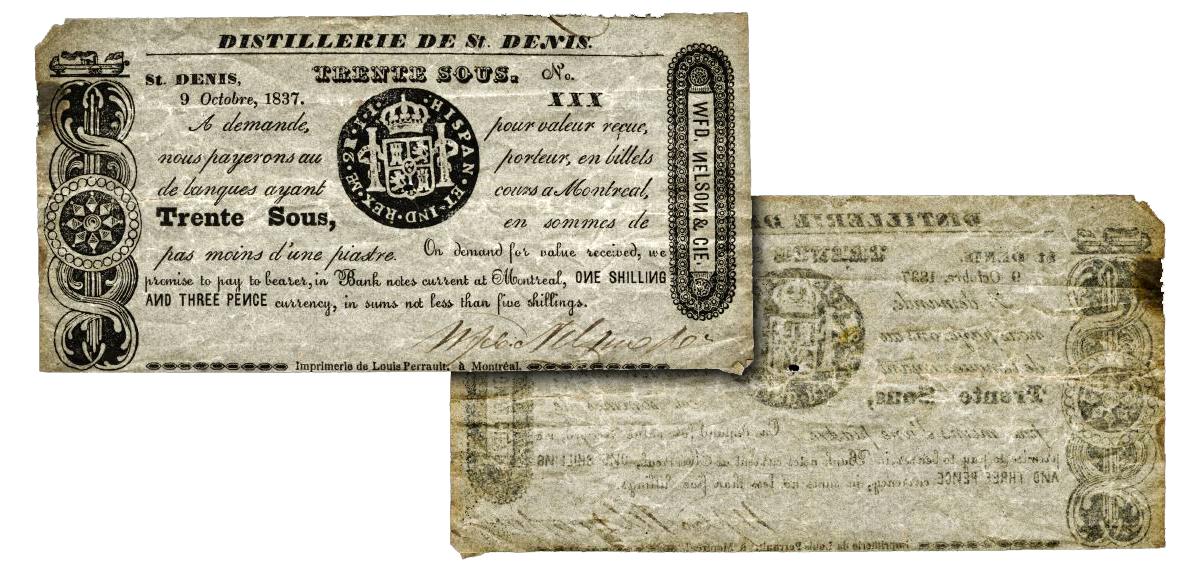

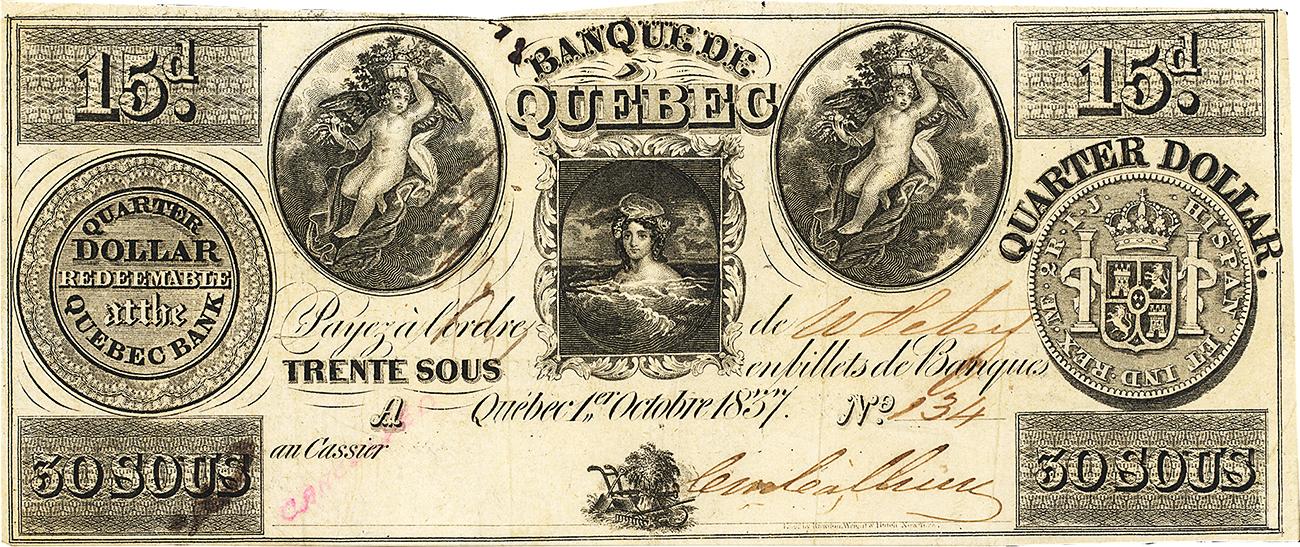

Ce billet du Québec est en français et contient quelques mots d’anglais. Sa valeur est exprimée en trois devises : anglaise, française et américaine. Voilà qui reflète la fascinante situation économique du Canada à cette époque.

Source : 30 sous / 15 pence / ¼ de dollar, Banque de Québec, Bas-Canada, 1837 | NCC 1971.101.65

Au fil du temps, les Canadiens francophones ont continué de parler de trente sous pour faire référence au 25 cents. Donc quand on « change quatre trente sous pour une piastre », on fait des changements inutiles, qui n’apportent rien et ne rapportent aucun profit.

Piasse / Piastre

On l’entend partout et on le retrouve dans plusieurs expressions bien de chez nous.

« As-tu cinq piasses à me prêter? »

« Avoir les yeux grands comme des piastres » (qui signifie écarquiller les yeux par surprise, par étonnement)

« Une question à cent piastres » (une question dont la réponse est difficile à trouver)

« Piastre », qu’on prononce « piasse » au Québec, fait partie du langage courant. Mais d’où vient ce mot qu’on utilise pour parler de « dollar »?

Il viendrait de l’italien piastra. Depuis la république de Venise, où la piastre était une monnaie, le mot traverse l’océan Atlantique et commence à être de plus en plus utilisé dans le Nouveau Monde. En Nouvelle-France, vers la fin du 17e siècle, on le trouve de plus en plus souvent dans des documents, car c’était le nom d’une monnaie (la piastre espagnole) qui circulait dans les colonies à ce moment-là. Jean Talon, le premier intendant de la Nouvelle-France, utilise d’ailleurs le mot dans ses correspondances dès 1680.

La taille et la teneur en argent des dollars espagnols étaient si fiables que ces pièces étaient utilisées dans plusieurs régions du monde. Les dollars espagnols avaient un diamètre de 27 millimètres – soit la même taille que vos yeux.

Source : 2 réaux, Ferdinand VII, pièce de monnaie, atelier de Lima, Espagne, 1818 | NCC 2010.35.4

Les colons ont continué de se servir des piastres espagnoles pendant un certain temps. À la fin du 18e siècle et au début du 19e siècle, au Bas-Canada, la piastre espagnole a à peu près la même valeur que le dollar américain. Chez les francophones du Canada, le mot « piastre » était de plus en plus utilisé pour désigner de manière générique la monnaie qui avait cours légal.

Puis, dans la deuxième moitié du 19e siècle, notre piastre s’impose dans les textes comme équivalent français du nom anglais « dollar » – la nouvelle unité monétaire du Canada. Mais comme le mot « dollar » avait déjà été accepté par l’Académie française en 1835, il a finalement été adopté dans l’usage officiel et a supplanté le nom « piastre », qui a quant à lui pris une connotation familière à partir de ce moment.

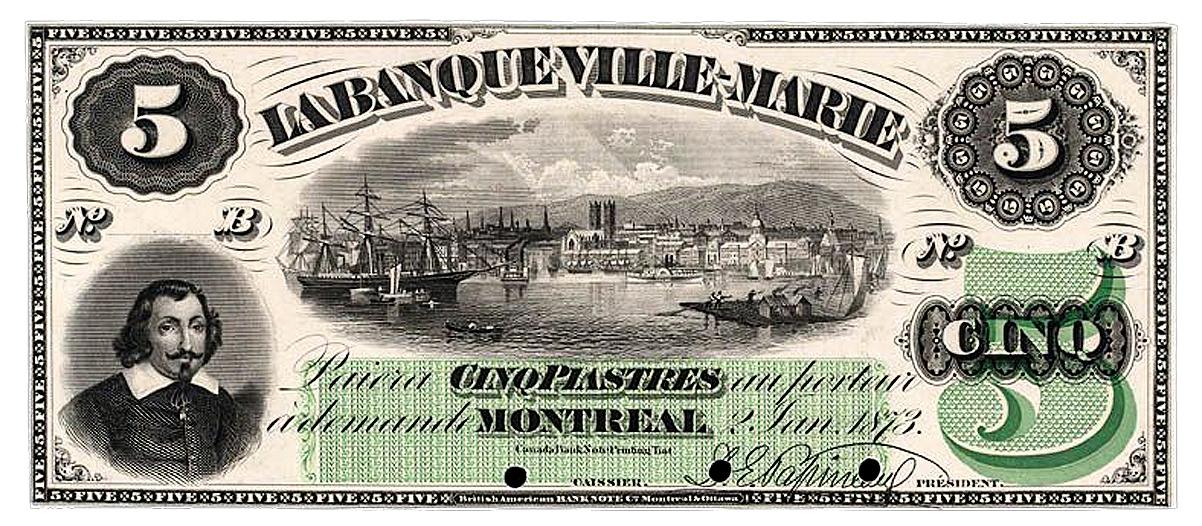

Les billets de banque uniquement en français étaient plutôt rares au Canada, et même au Québec. Ce billet valait essentiellement 5 $. Peu longtemps après son émission, le mot « piastre » allait disparaître des billets du Canada français.

Source : 5 piastres, épreuve, La Banque Ville-Marie, Canada, 1873 | NCC 1998.1.36

Des métaphores à n’en plus finir

L’argent est omniprésent dans nos vies, et on y fait référence au moyen d’une panoplie de mots. La langue française étant riche et contrastée, on nommera l’argent différemment d’une région du globe à l’autre.

Dans la francophonie canadienne, on sait qu’on parle d’argent quand on mentionne des piastres, des cennes, des sous, des bidous, du bacon, du foin, du blé, du motton, du cash.

Ailleurs dans le monde, il est question de pognon, fric, thune, oseille, trèfle, radis, galette, sous, braise, jonc, grisbi, pépètes, flouse, pèse, picaillons.

On a un petit défi pour vous : voyez combien de synonymes du mot « argent » vous trouverez dans la petite anecdote qui suit.

Une pyramide familiale

Votre beau-frère vous raconte qu’il a fait beaucoup de bacon cette année, mais une bonne partie en dessous de la table. Vous vous étonnez de cette nouvelle carrière de charcutier qui s’amorce. Et pourquoi ne pas travailler au-dessus de la table plutôt qu’en dessous? Est-ce bien au découpage de la viande que s’affaire le beau-frère?

Eh non! En fait, c’est de blé dont il est question. C’est donc dans la céréale qu’il se recycle? Non, pas les céréales, corrige-t-il, mais plutôt l’oseille! Bon, le mystère s’épaissit. Viande, céréales et paniers tressés… mais dans quelle nouvelle entreprise s’est-il donc lancé? Vous demandez des clarifications.

Il explique que ses activités de la dernière année lui ont permis de faire beaucoup de foin, même si l’investissement initial lui a coûté une beurrée. Est-ce qu’il aurait donc ouvert un restaurant de déjeuner? Quels plats y sert-il? Confus par votre question, il tente de préciser : cette année, il a fait le motton. Est-ce qu’il peine à créer des sauces sans grumeaux? Difficile de croire que son restaurant rencontre beaucoup de succès. Pourtant, le beau-frère maintient avoir fait la grosse galette cette année. S’agit-il du mets vedette qui attire les foules?

Vous tentez de résumer le tout : votre beau-frère a ouvert un restaurant de déjeuner qui connaît un énorme succès. On y sert du bacon sous la table, du pain de blé couvert d’une beurrée et servi dans des paniers d’oseille, accompagné d’une soupe remplie de mottons. Et le mets vedette est une galette servie avec… du foin?

Sa réaction indique que vous avez tout faux. Son entreprise n’a rien à voir avec la nourriture. En fait, ce qui lui a permis de faire la palette, c’est d’utiliser son pognon pour faire du fric aux frais de pauvres dindons de la farce. Ça lui a d’abord coûté beaucoup de bidous, mais quelques tours de passe-passe, un peu de magouillage et un brin de tripatouillage ont permis à cette canaille, ce filou, ce roi de la magouille, de rafler la cagnotte. Quel choc pour vous de découvrir que le fripon de beau-frère est une telle fripouille! D’arnaque en escroquerie, la crapule sans scrupules s’est constitué un véritable pécule. Mais quel sacripant!

Paré d’un sourire enjôleur, il met à profit votre appât du gain pour vous attirer dans ses rets. La perspective d’un joli magot titille votre âme de grippe-sou. Après tout, pingrerie et radinerie sont votre mode de vie, et un peu d’avarice n’a jamais coûté bien cher. L’aventure pourrait vous faire passer de gratteux cassé comme un clou à richard plein aux as et bien greyé. C’est alléchant! Il suffirait de flauber un petit brun pour que votre fortune vire sur un dix cennes.

The Museum Blog

Nouvelles acquisitions de 2024

Les objets que le Musée de la Banque du Canada a acquis en 2024 mettent en lumière les relations qui viennent enrichir la Collection nationale de monnaies.

Traités, argent et art

La collection du Musée de la Banque du Canada s’est enrichie d’une œuvre d’art de Frank Shebageget intitulée Free Ride. Mais pourquoi un musée consacré à l’économie ferait-il l’acquisition d’œuvres d’art?

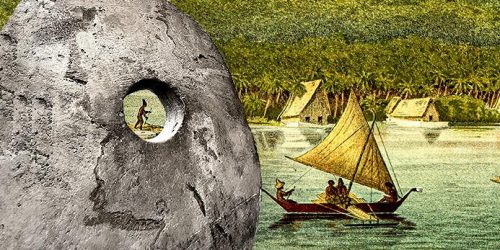

Le rai : une monnaie de taille

On dit qu’un objet a une valeur culturelle lorsqu’il est étroitement associé à l’histoire, aux personnes, aux croyances ou aux rituels qui ont de l’importance au sein d’une société. Il en va de même pour un rai. Sa valeur peut augmenter en fonction de la personne qui a autorisé sa fabrication, de celle qui l’a taillé et de ces anciens propriétaires.