Le billet de 10 $ de la série Scènes du Canada

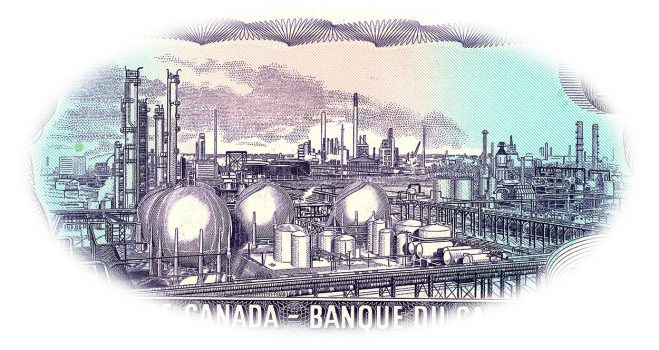

La série Scènes du Canada des années 1970 et 1980 avait pour thème général les paysages contenant un élément d’activité humaine… sauf que le billet de 10 $ mettait à l’honneur une scène purement industrielle. Pleins feux sur une image qui restera sans doute unique en son genre.

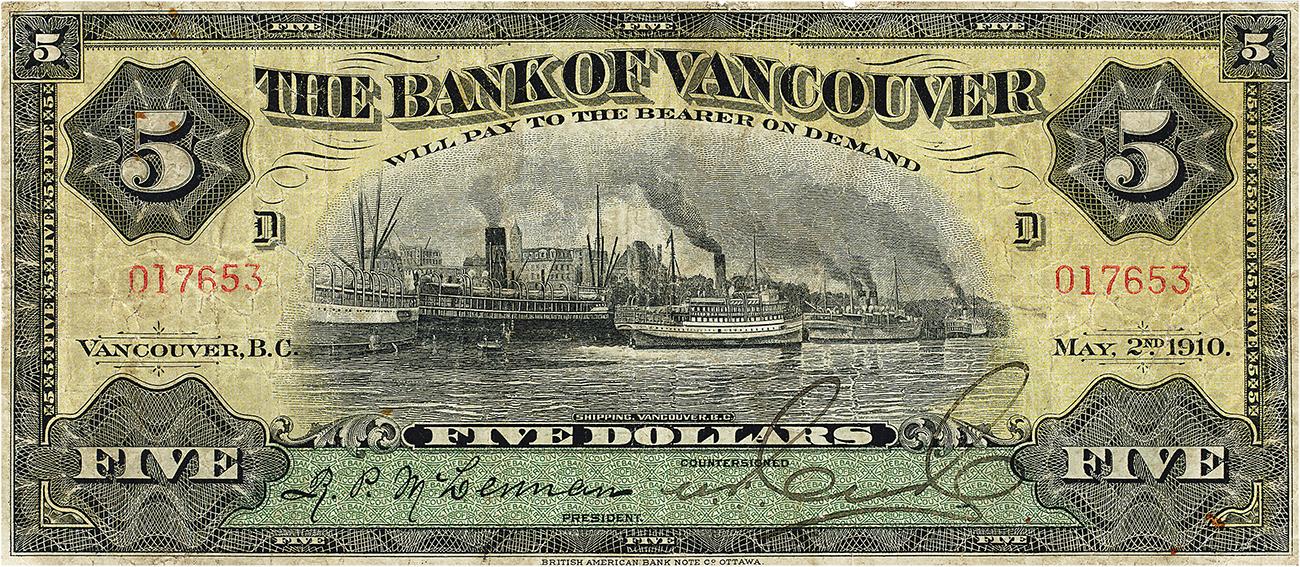

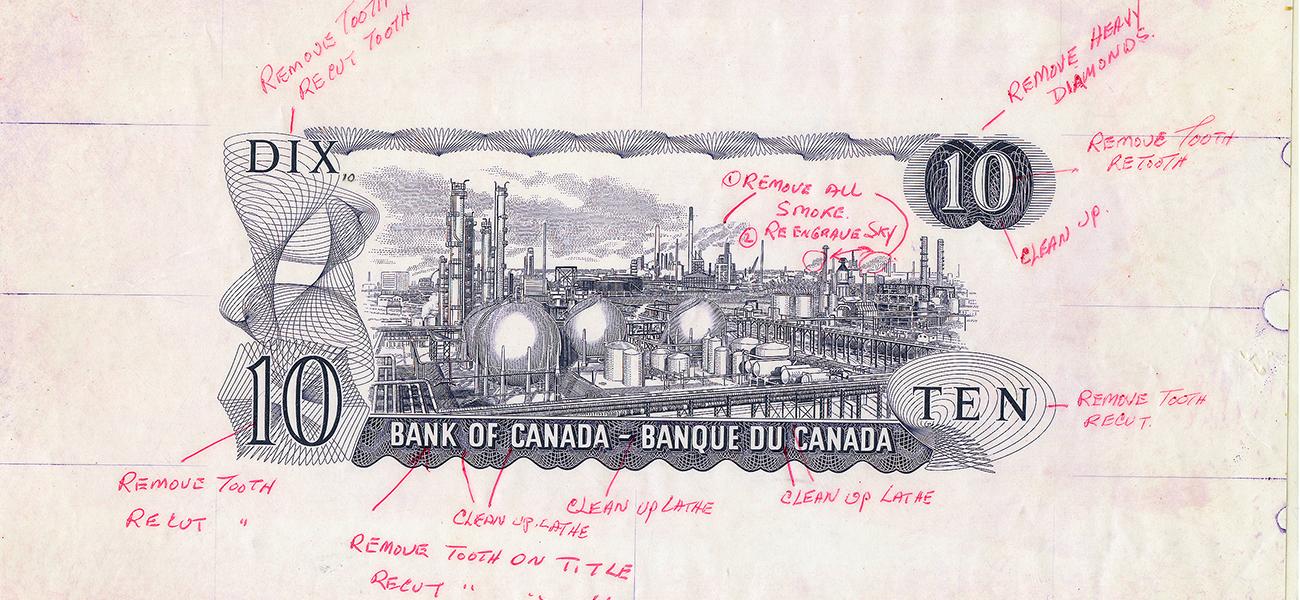

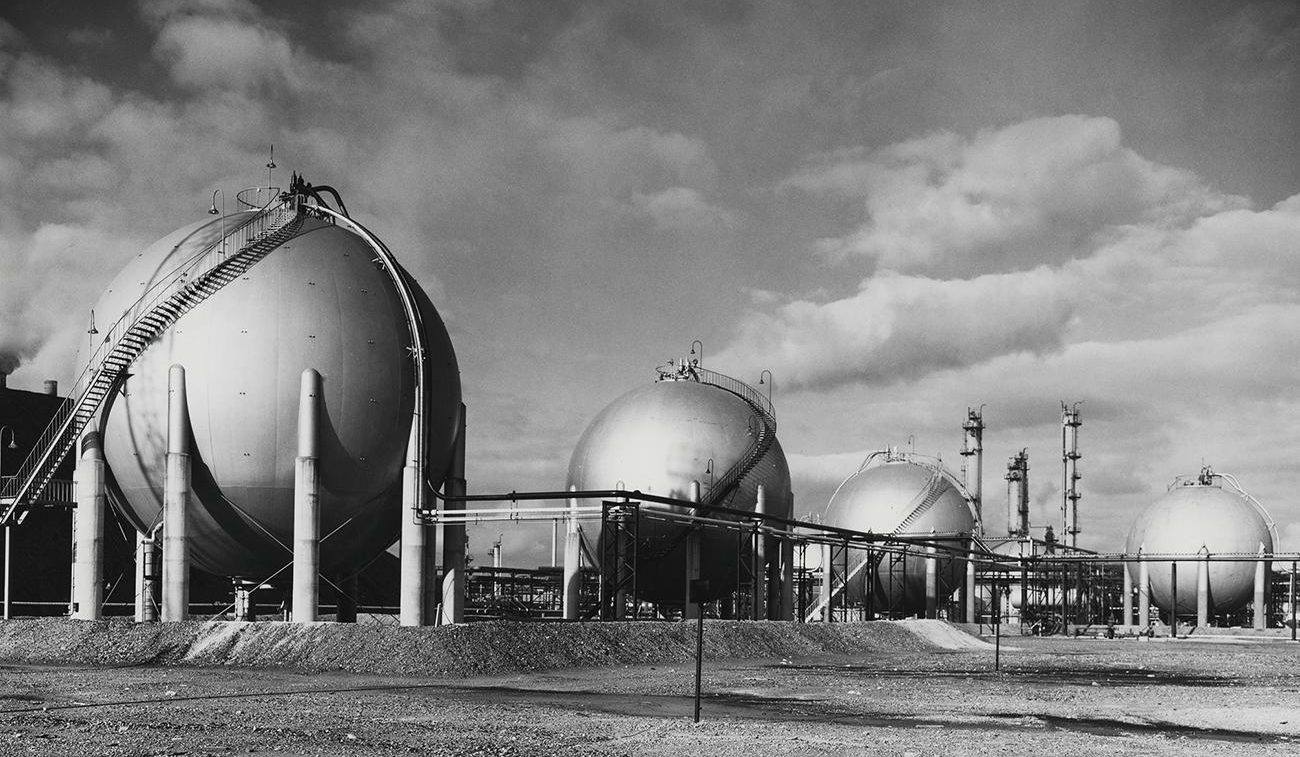

Cette gravure de l’usine de la Société Polymer près de Sarnia, en Ontario, a été réalisée d’après une photo signée George Hunter, tout comme la gravure du billet de 5 $ de la même série.

Source : 10 dollars, Canada, 1971 | NCC 1971.256.1

Il n’y a pas de fumée sans progrès

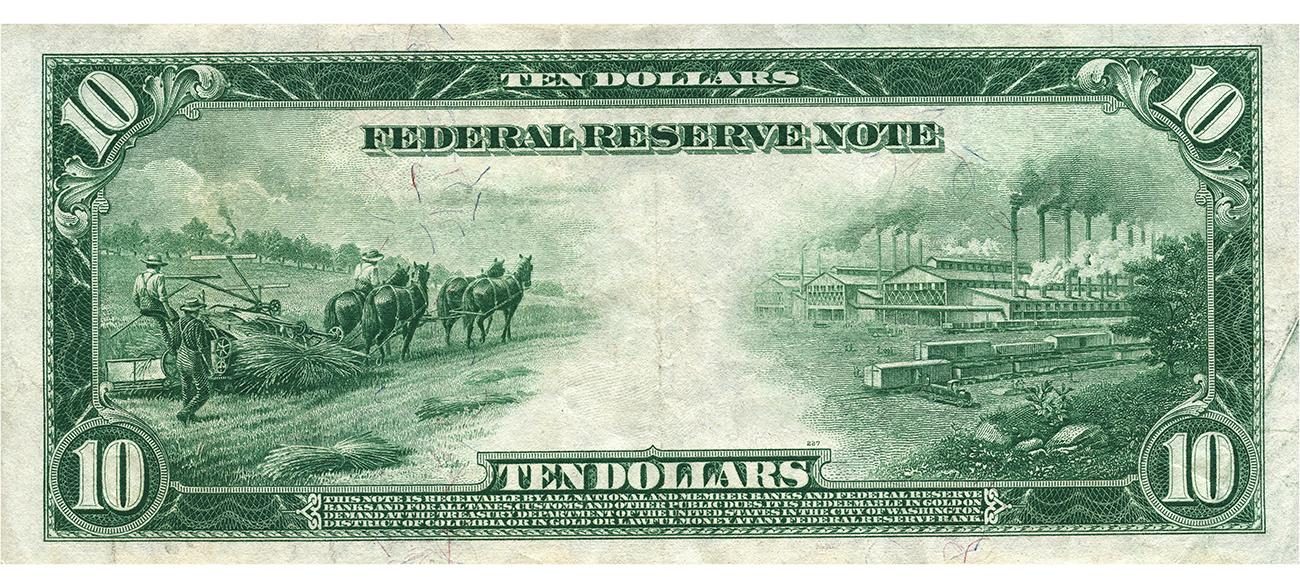

Au tournant du 20e siècle, on reconnaissait le « progrès » d’une nation par ses industries florissantes. Les pays qui voulaient se vanter de leur modernité le faisaient souvent sur leurs timbres et leurs billets de banque. Usines impressionnantes, locomotives filantes, puissants tracteurs à vapeur et paquebots transatlantiques… ces images répandues avaient souvent une chose en commun : la fumée. Beaucoup, beaucoup de fumée.

Il y a un peu plus d’une centaine d’années, rien ne semblait mieux représenter une économie en pleine expansion que d’immenses cheminées fumantes à perte de vue. Même si les villes industrielles étaient horriblement polluées (surtout par la combustion du charbon), on voyait dans ces cheminées une expression triomphale de croissance économique et de modernité. Et il faut dire qu’un épais nuage de fumée industrielle donnait certainement du cachet aux gravures.

Une vision réinventée du Canada

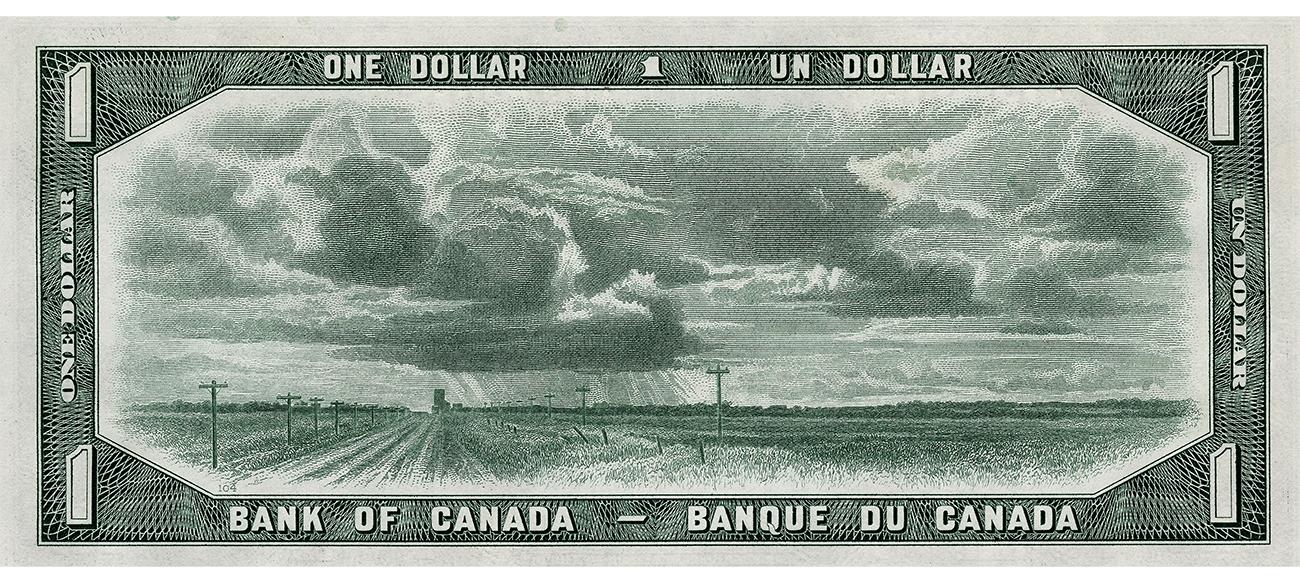

Chez nous, le gouvernement n’a que rarement tenté de véhiculer l’image d’un Canada industrialisé sur ses billets de banque. À l’époque, la tendance était de mettre en valeur l’extraction des ressources plutôt que les industries qui commençaient à s’installer. Mais après la Deuxième Guerre mondiale, les paysages parfaitement préservés sans presque aucun signe d’activité humaine ont pris toute la place, comme dans la série Paysages canadiens, émise en 1954.

Pour la série Scènes du Canada, la Banque a poursuivi sur le thème des paysages, mais a fait une plus grande place aux personnes, montrant les Canadiens à l’œuvre aux quatre coins du pays. Pour la plupart, les images choisies dépeignent des scènes typiquement canadiennes dénotant un brin de nostalgie : chasse, pêche, drave, police montée, port historique, montagnes, usine pétrochimique… Avez-vous bien dit usine pétrochimique? Il doit y avoir une erreur!

Même si elle a été utilisée dans la série Paysages canadiens de 1954, cette gravure représente des champs cultivés – un paysage considérablement altéré par l’humain.

Source : 1 dollar, Canada, 1954 | NCC 1965.43.1

Un paysage fabriqué

Non, ce n’est pas une erreur. Le choix de cette image avait deux objectifs : prévenir la contrefaçon et redorer l’image des industries. Selon une note de service de la Banque, l’usine présentait un degré de détail particulièrement bien adapté à la gravure. Il n’y avait pas de doute qu’une usine pétrochimique saurait inspirer d’époustouflantes gravures, car ses fins détails posaient un véritable défi même pour les graveurs les plus chevronnés – qu’ils soient du bon ou du mauvais côté de la loi.

Bien entendu, la décision de mettre une usine sur un billet de banque n’a pas été prise à la légère. À la fin des années 1960, la pollution commençait à entacher la réputation de genre d’établissement. Il fallait avoir une bonne raison pour délaisser les somptueux paysages naturels au profit d’une fabrique de polymères. Et la Banque en avait une, mais peu de gens l’ont vraiment comprise.

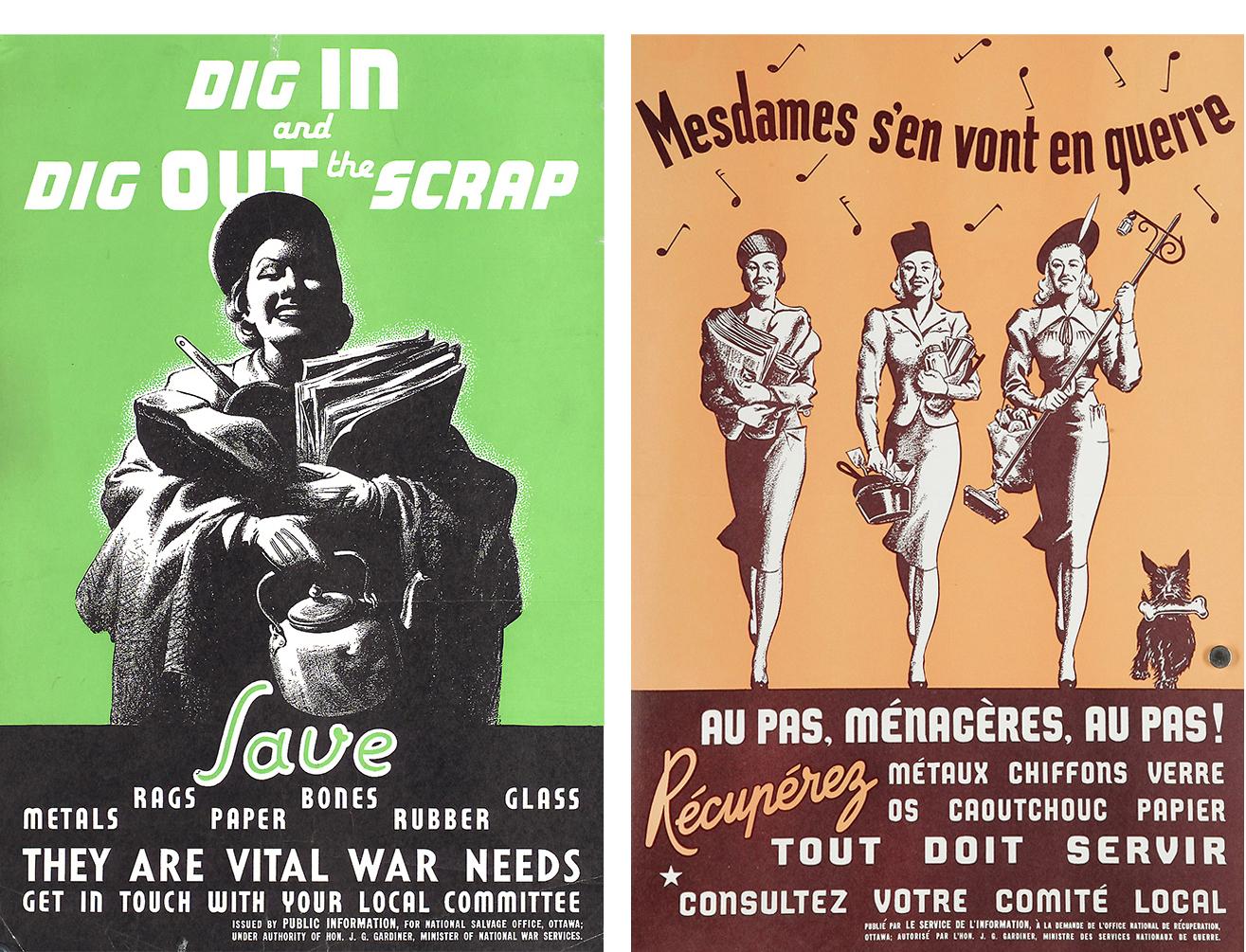

Prêter renfort aux Alliés dans le Pacifique sans quitter le pays

Ce billet de 10 $ montre ce qu’on pouvait accomplir en temps de guerre sans mettre le pied sur le champ de bataille. La guerre crée d’énormes besoins de production, et la réponse d’une seule nation peut faire pencher la balance du côté de la victoire ou de la défaite.

En 1941, les Japonais ont lancé une attaque coordonnée sur différentes cibles du Pacifique, dont Singapour, Hong Kong et la base navale américaine de Pearl Harbor, à Hawaï. Presque du jour au lendemain, le Japon impérial s’est mis à occuper la plus grande partie de l’Asie du Sud-Est, contrôlant ainsi 90 % de l’approvisionnement mondial en caoutchouc naturel. Et sans accès facile à ce matériau, la machine de guerre des Alliés aurait pu (littéralement) s’arrêter. Parce que pour faire des pneus, il faut du caoutchouc.

La réponse du Canada : créer la Société Polymer, dont l’usine a été bâtie près de Sarnia, en Ontario, à 8 000 kilomètres des coups de feu.

En 1941, le Bureau national de la récupération a lancé une campagne pour inciter les Canadiens à ramasser des déchets pouvant servir à fabriquer du matériel de guerre. La fermeture des accès aux sources de caoutchouc était à elle seule considérée comme une urgence nationale et la récupération a donc été un des principaux efforts de guerre.

Source : affiches, Bureau national de la récupération, 1940-1941, (à gauche) bibliothèque publique de Toronto et (à droite) Musée canadien de la guerre, 20010129-0503

Tout juste après l’attaque de Pearl Harbour, le ministre des Munitions et des Approvisionnements du Canada, C.D. Howe, a donné le feu vert à une idée hautement audacieuse : fabriquer du caoutchouc synthétique en territoire canadien. C’était très risqué. Les scientifiques pouvaient produire du caoutchouc synthétique depuis les années 1880, mais seulement en petites quantités. C’était si compliqué qu’on ne l’avait jamais tenté à l’échelle industrielle, du moins pas au Canada ni aux États-Unis. Quand la guerre a éclaté, moins de 1 % du caoutchouc en Amérique du Nord était synthétique.

Le projet a été mis en branle en janvier 1942 et l’emplacement de l’usine a été choisi près de Sarnia, vu la proximité avec :

- d’importantes routes de transport

- des réserves de pétrole

- d’énormes quantités d’eau

- des usines de transformation du caoutchouc

En un an à peine, l’usine de la Société Polymer était fonctionnelle. Elle a été agrandie en 1944.

Comme beaucoup d’industries du temps de la guerre, la Société Polymer offrait aux femmes des possibilités encore jamais vues. Dans cette photo de 1943, deux techniciennes testent la résistance d’un échantillon de polymère.

Source : Harry Rowed, Office national du film du Canada, Bibliothèque et Archives Canada, e000761939

La Société Polymer est parvenue à produire plus de 4 000 tonnes de caoutchouc par mois pour l’effort de guerre du Canada et des États-Unis ainsi que pour la consommation au pays… une impressionnante production qui a eu tout un poids dans la victoire des Alliés. Et cet effort de taille explique en grande partie la décision de mettre une usine pétrochimique à l’honneur sur un billet de banque canadien.

D’une certaine manière, le billet de 10 $ de 1971 a donné le ton pour la série Frontières. Même si son thème industriel n’a jamais été repris, son message de fierté pour les réalisations canadiennes est resté bien ancré.

Le Blogue du Musée

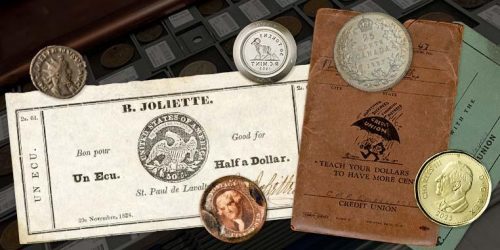

Nouvelles acquisitions de 2024

Les objets que le Musée de la Banque du Canada a acquis en 2024 mettent en lumière les relations qui viennent enrichir la Collection nationale de monnaies.

L’argent dans tous ses états

Découvrez tout un filon d’expressions cocasses et de synonymes inusités, et relevez le petit défi que nous vous proposons. Ne tardez pas à lire ce billet! Parce que… le temps, c’est de l’argent.

Traités, argent et art

La collection du Musée de la Banque du Canada s’est enrichie d’une œuvre d’art de Frank Shebageget intitulée Free Ride. Mais pourquoi un musée consacré à l’économie ferait-il l’acquisition d’œuvres d’art?